※この記事にはプロモーションが含まれています。

ヘッドホンを使用していると「音漏れしていないかな?」と気になることはありませんか?

特に電車内や図書館、カフェといった静かな場所では、周囲への配慮が求められるため、音漏れへの意識は非常に重要です。本記事では、ヘッドホン 音漏れについて、原因や対策方法をわかりやすく解説します。

音漏れのチェック方法は?と疑問に感じる方や、スリーコインズ ヘッドホンの音漏れ事情が気になる方に向けて、具体的な確認方法も紹介。

また、「開放型は音漏れしやすい?」といった構造による違いや、「ヘッドホンとイヤホン、どちらが耳に悪いですか?」という健康面の懸念にも触れています。

加えて、1日何時間まで使えますか?という使用時間の目安や、漏れない音量の設定はどれくらいが妥当なのか、といった実用的な情報もカバー。

音漏れが怖いと感じる理由や注意点を知ることで、より安心してヘッドホンを使えるようになるでしょう。

最後には、音漏れ対策におすすめのアイテムや選び方についても紹介しています。周囲に迷惑をかけず、自分も快適に音楽や音声コンテンツを楽しむために、この記事がきっと役立つはずです。

- ヘッドホンからの音漏れが起こる主な原因

- 開放型やスリーコインズ製品など機種ごとの音漏れ傾向

- 音漏れを防ぐための具体的な対策方法

- 周囲への配慮を意識した正しい使い方とチェック方法

ヘッドホンからの音漏れの原因と対策を解説

- 音漏れの原因とは?

- 音漏れが起こる仕組みはどれくらい影響する?

- ヘッドホン音漏れのチェック方法は?

- 電車内で特に注意

- 音漏れしないための対策とは?

- 音漏れが怖い理由と注意点を紹介

音漏れの原因とは?

音漏れの原因は、ヘッドホンの構造や装着状態、そして使用者の音量設定など、複数の要素が複雑に絡み合って発生します。

最もよく見られる原因は、耳をしっかり覆えないヘッドホンの形状にあります。

特に開放型のヘッドホンは、音を外部に広げる設計になっているため、静かな環境や公共の場では音漏れが顕著になりがちです。開放型の利点である自然な音の広がりが、逆に音漏れの原因になってしまうのです。

また、イヤーパッドやイヤーカップが耳にうまくフィットしていない場合も問題です。例えば、ヘッドホンが使用者の耳のサイズに合っていないと、わずかな隙間が生じ、その隙間から音が漏れ出します。

さらに、長期間の使用によってイヤーパッドの素材が劣化したり、潰れて変形してしまった場合にも、密着度が落ちることで音漏れが発生しやすくなります。

これらは意外と見落とされがちですが、日常的に使っているうちに起きやすい現象です。

その上、音量を必要以上に上げる行為も音漏れの主な要因のひとつです。周囲の雑音を遮るために音量を高めに設定すると、ヘッドホンから発せられる音がそのまま外へと漏れやすくなります。

これは自分だけでなく、周囲の人にとっても不快な経験につながる可能性があります。また、音量の上げすぎは長期的に見ると聴力の低下を引き起こすリスクも伴います。

このように、音漏れの発生にはさまざまな原因があるため、ヘッドホンの構造や使用方法を見直すことが大切です。

音漏れが起こる仕組みはどれくらい影響する?

音漏れの仕組みを理解することは、快適に音楽を楽しみながらも周囲に配慮した使い方をするうえで非常に役立ちます。音は空気の振動によって伝わるため、ヘッドホンと耳の間にできるごく小さな隙間からでも外に音が漏れてしまう可能性があります。

この現象は特に、耳への密着度が不十分な場合や、ヘッドホンの構造によって発生しやすくなります。

たとえば、開放型のヘッドホンはスピーカー部分が密閉されていない構造になっており、自然な音の広がりや空間表現を重視する設計です。

そのため、音が外部に漏れやすく、静かな場所や公共の場での使用にはあまり向いていません。これに対し、密閉型のヘッドホンはイヤーカップが外部の音を遮断し、内側の音を閉じ込める構造になっているため、音漏れのリスクが低く、周囲に迷惑をかけにくい特徴があります。

さらに、音の周波数帯も音漏れのしやすさに関係しています。

高音域の音は波長が短いため、ヘッドホンの隙間を通り抜けて外に漏れやすくなります。一方で、低音域の音は比較的漏れにくくなっています。したがって、同じボリュームでも再生している音楽のジャンルや楽曲によって、音漏れの程度が異なる場合があります。

また、音質設定を変更することで、特定の周波数帯が強調されることがあり、これも音漏れに影響を与えることがあります。

このように、ヘッドホンの構造や音の特性を把握することで、どのような状況で音漏れが起こりやすいかを理解でき、より適切な使用方法を選ぶことができるのです。

ヘッドホン音漏れのチェック方法は?

音漏れを確認するには、いくつかの簡単な方法があります。まず試していただきたいのが、ヘッドホンを装着した状態で音量を普段通りに設定し、静かな場所で鏡の前に立って耳の周囲に手をかざしてみる方法です。

このとき、手にわずかな振動や音の響きを感じるようであれば、音漏れが発生している可能性が高いです。耳の近くに空気の動きや振動を感じる場合は、特に注意が必要です。

次におすすめなのが、信頼できる人に協力してもらい、少し離れた距離から音が聞こえるかどうか確認してもらう方法です。

例えば、3〜5メートルほど離れた位置で、再生中の音楽の内容や音の存在が確認できるようであれば、それは明らかな音漏れといえるでしょう。静寂な環境で行うことで、より正確な判断が可能になります。

さらに、技術的な方法としてスマートフォンやICレコーダーの録音機能を活用する手段もあります。ヘッドホンを装着したまま録音を行い、その音声を再生して確認することで、どれほどの音が外部に漏れているかを客観的に把握できます。

この方法は、実際に第三者の立場になって音漏れの程度を評価できる点で非常に有効です。

これらのチェック方法を組み合わせることで、自分の使っているヘッドホンがどの程度音漏れしているのか、具体的かつ多角的に把握することが可能になります。

日常的にチェックを行うことで、周囲への配慮と自分の快適さの両立を図ることができるでしょう。

電車内で特に注意

電車内は音漏れに最も注意すべき場所の一つであり、その特性上、少しの音でも周囲に与える影響が大きくなります。

車内は比較的静かで密閉された空間であるため、再生中の音楽や音声が外に漏れてしまうと、周囲の乗客にとって不快な雑音となってしまう可能性があります。

とくに静かな車両では、音の広がりが想像以上に遠くまで届いてしまうため、注意が必要です。

さらに、朝の通勤ラッシュの時間帯には、人と人との距離が非常に近くなるため、音漏れの影響はさらに顕著になります。

少しでも大きめの音量で音楽を再生していると、隣に座ったり立ったりしている人にダイレクトに音が届いてしまうこともあります。

このような環境では、密閉型のヘッドホンやカナル型イヤホンを選択することが望ましいです。耳をしっかり覆うことで音漏れを物理的に抑えることができるからです。

また、電車の走行音や車内アナウンスなどの外部音によって、自分が聞いている音楽が聞こえづらくなる場面も少なくありません。

そのため、多くの人は無意識のうちに音量を上げてしまいがちです。しかし、この行動は結果として音漏れのリスクを高めるだけでなく、耳への負担も大きくなります。

そこで活用したいのがノイズキャンセリング機能です。外部の雑音を軽減し、低めの音量でも十分に音楽を楽しめる環境を整えることができます。

電車内という公共の場では、自分の快適さだけでなく、他人への配慮も大切です。音漏れ対策として、機器の選び方や音量の設定方法を見直すことが、快適でマナーを守ったリスニングにつながります。

音漏れしないための対策とは?

音漏れを防ぐには、まず自分の使い方や使用シーンに合ったヘッドホンのタイプを選ぶことが重要です。

特に、密閉型やカナル型のイヤホンは、外部への音漏れを物理的に抑える構造になっているため、音漏れ対策として非常に効果的です。

開放型と比較しても、密閉型は音を外に漏らさず内側に閉じ込める設計がなされているため、静かな場所や公共の空間でも安心して使用できます。

さらに、耳にしっかりとフィットするサイズや形状を選ぶことも欠かせません。イヤーパッドやイヤーチップが自分の耳に合っていない場合、密着度が不足し、わずかな隙間から音が漏れてしまいます。

これを防ぐためには、装着感を重視して試着してみたり、複数サイズのイヤーチップが同梱されている製品を選ぶと良いでしょう。

また、長時間の使用によってイヤーパッドがへたってきた場合には、放置せずに早めに交換することが推奨されます。これにより、フィット感を回復させ、音漏れ防止につながります。

さらに大切なのが、適切な音量で音楽や音声を再生することです。音量を必要以上に上げてしまうと、外部に漏れる音もそれだけ大きくなってしまいます。

耳への負担も増えるため、聴力低下を引き起こすリスクにもつながります。適度な音量に保つことで、周囲への配慮と耳の健康を両立することができます。そのうえで、ノイズキャンセリング機能を備えた機種を選べば、周囲の雑音を効果的に抑えられるため、小さな音量でも快適なリスニングが可能になります。

このように、ヘッドホンの種類選び、フィット感の確認、音量設定の工夫を組み合わせることで、音漏れを効果的に防ぐことができます。

音漏れが怖い理由と注意点を紹介

音漏れが問題視されるのは、単に周囲への迷惑にとどまらず、さまざまな面で不都合や不快感を引き起こす可能性があるからです。

まず第一に、他人に聞かれたくない音楽や会話の内容が意図せず漏れてしまうと、プライバシーの侵害につながる恐れがあります。自分では気づかないうちに、周囲に情報が筒抜けになってしまうことは非常に不本意なことです。

また、他人の迷惑になるという社会的な視点も無視できません。特に図書館、カフェ、病院の待合室、公共交通機関といった静けさが求められる空間では、わずかな音漏れであっても周囲に大きな不快感を与えることがあります。ヘッドホンから漏れる高音域のシャカシャカとした音は、周囲の静寂を乱しやすく、聞きたくない人にとっては大きなストレスとなります。

さらに、音漏れを恐れて無理に音量を下げすぎると、今度は自分にとって音が聞こえにくくなり、快適なリスニングが損なわれるケースも少なくありません。

その結果、聞き取れなかった部分を繰り返し再生したり、逆に集中力を欠いてしまうなどの悪循環に陥ることもあります。

このような事態を避けるためには、はじめから音漏れの少ない設計を持つ機種を選ぶこと、また正しい装着方法を理解しておくことが重要です。

音漏れという問題は、単に技術的な現象だけでなく、人間関係や社会的マナーとも密接に関係しています。

したがって、音漏れを軽視するのではなく、周囲への配慮と自分の快適さを両立させることが求められます。適切な機器の選定と使用法を意識することが、現代におけるスマートなヘッドホンの使い方だと言えるでしょう。

ヘッドホンからの音漏れを防ぐおすすめの選び方

- 開放型は音漏れしやすい?

- スリーコインズヘッドホンの音漏れ事情

- ヘッドホンとイヤホン、どちらが耳に悪いですか?

- 1日何時間まで使えますか?

- 漏れない音量の目安とは?

- 音漏れ対策におすすめの紹介

開放型は音漏れしやすい?

開放型ヘッドホンは、その構造上、音漏れが非常に発生しやすいタイプです。これは、スピーカー部分が密閉されておらず、音が自然に外部へと広がるように設計されているためです。

開放型は臨場感や音の広がりを重視するユーザーには適している一方で、静かな環境や公共の場では不向きといえます。

たとえば、図書館やオフィス、通勤電車の中で開放型ヘッドホンを使うと、自分には快適でも、周囲の人には雑音として聞こえてしまうことがあります。

特に高音域の音は波長が短く、構造の隙間から外に漏れやすくなるため、クラシックやアコースティックのような楽曲を聴く際には注意が必要です。

一方で、開放型には耳に優しい通気性や、圧迫感の少ない快適な装着感といった利点もあります。そのため、使用する場所や状況を選べば、開放型のメリットを活かしながら音漏れの問題を最小限に抑えることも可能です。

自宅や一人の空間での使用に限定すれば、問題なく楽しめるでしょう。

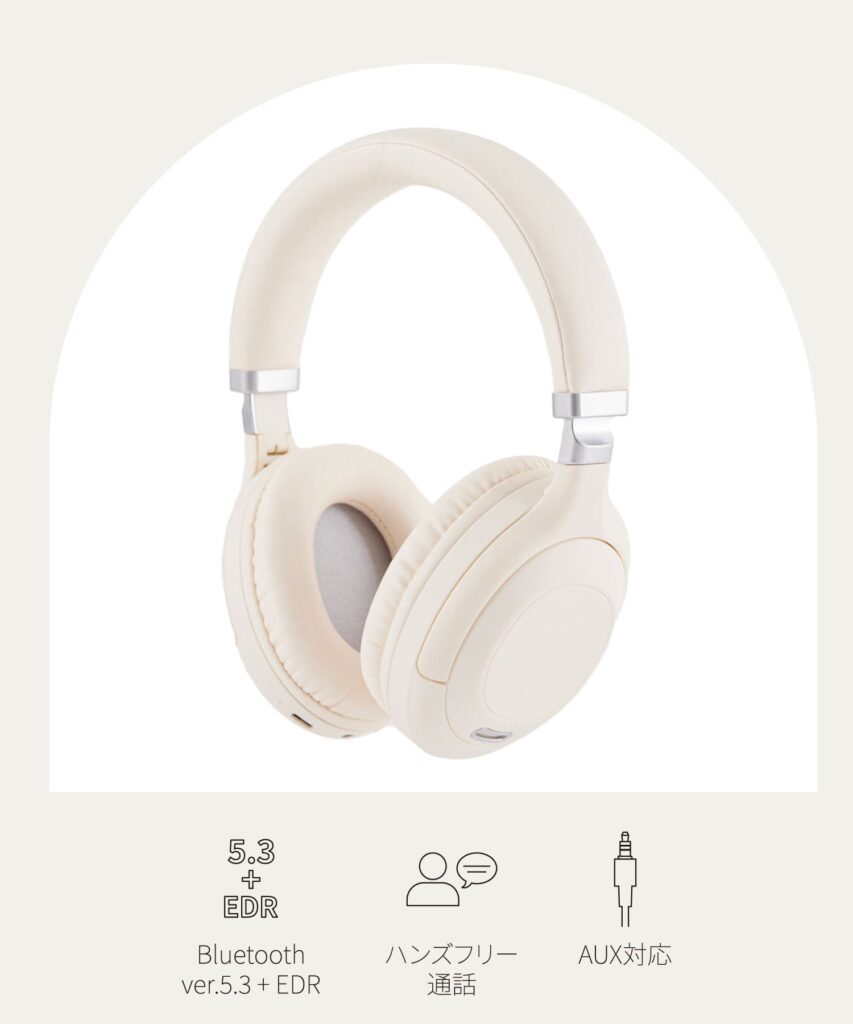

スリーコインズヘッドホンの音漏れ事情

スリーコインズのヘッドホンは、手軽に購入できる価格帯とおしゃれなデザインで人気ですが、音漏れに関してはやや注意が必要です。

特にエントリーモデルや軽量設計のものでは、音漏れを防ぐための密閉構造が十分でない場合があります。

また、イヤーパッドの素材やフィット感が価格に応じた作りになっているため、耳への密着度がやや低い傾向があります。

この結果、使用中にわずかな隙間ができ、音が外に漏れやすくなってしまうことがあります。とくに通勤時などの静かな環境では、周囲への音漏れが気になる可能性があります。

ただし、すべてのモデルが音漏れしやすいわけではありません。中には密閉型に近い設計の製品もあるため、選び方次第で音漏れのリスクを下げることも可能です。

購入前には、店頭での試聴やレビューの確認を行い、自分の使用目的やシーンに合ったモデルを見極めることが重要です。

ヘッドホンとイヤホン、どちらが耳に悪いですか?

ヘッドホンとイヤホン、どちらが耳に悪いかは、使用方法や音量、使用時間によって大きく変わってきます。

一般的には、イヤホンのほうが耳に近い位置で音を再生するため、鼓膜に直接響きやすく、長時間の使用や高音量での再生が耳への負担になりやすいとされています。

一方、ヘッドホンは耳全体を覆うため、音が耳に直接届く感覚が抑えられ、相対的に耳への刺激が少ないと考えられています。

ただし、密閉型ヘッドホンで大音量のまま長時間使用すれば、やはり耳へのダメージは蓄積されます。

どちらも耳に悪影響を与える可能性があるため、適切な音量設定と使用時間の管理が必要です。たとえば、1時間ごとに10分ほど耳を休ませるなどの工夫をすれば、耳への負担を軽減できます。

耳を大切にするためには、製品の選び方だけでなく、使い方も意識することが大切です。

1日何時間まで使えますか?

ヘッドホンやイヤホンを1日に何時間使用できるかには個人差がありますが、一般的には連続で1〜2時間使用したら10〜15分の休憩を挟むことが推奨されています。

これは、耳への負担を減らし、聴力の低下を防ぐためです。

特に音量が高めの場合や、遮音性の高い密閉型ヘッドホンを使っていると、耳の中が蒸れやすくなったり、疲労がたまりやすくなるため、短時間の使用でも耳に影響が出ることがあります。

反対に、適度な音量で、開放感のあるヘッドホンを使用していれば、多少長時間の使用でも耳への影響は軽減されるでしょう。

また、音を聞く集中力や疲れ具合にも個人差があるため、自分の体調や耳の状態に合わせて柔軟に使用時間を調整することが大切です。日常的に使用する場合は、耳のコンディションを意識しながら、無理のない使い方を心がけましょう。

漏れない音量の目安とは?

音漏れを防ぐには、適切な音量設定が不可欠です。一般的に、周囲が静かな場所で使用する場合、自分にとって快適に聞こえる最小限の音量が理想です。

具体的には、音楽のボリュームを50〜60%程度に抑えると、音漏れのリスクが大きく下がります。

もし音量がそれ以上でないと聞き取りづらい場合は、ノイズキャンセリング機能を活用するのも有効です。

外部音を減らすことで、より低い音量でも十分に音楽を楽しめるようになります。さらに、密閉型のヘッドホンや耳にフィットするイヤーチップを選べば、同じ音量でも外に漏れる音をより少なくできます。

一方で、音楽が外部に漏れていないかどうかを確認する習慣をつけることも重要です。たとえば、再生中にヘッドホンを外して周囲の反応を見たり、家族や友人にチェックしてもらうと良いでしょう。目安として、隣の人が音楽の内容を聞き取れるようであれば、それは音漏れしている状態です。

音漏れのない快適なリスニング環境を整えるには、音量管理の意識が欠かせません。

音漏れ対策におすすめの紹介

音漏れを防ぐには、製品の選定と使用方法の両方が大切です。まずは密閉型のヘッドホンやカナル型イヤホンのように、外部への音漏れを防ぐ構造を持った製品を選ぶことが基本です。

これらは音を耳の内側に閉じ込める仕組みになっており、公共の場所でも安心して使うことができます。

次に注目したいのが、ノイズキャンセリング機能を搭載した製品です。この機能により外部の騒音を遮断できるため、低めの音量でもクリアな音質を楽しめるようになります。

その結果、音漏れのリスクを抑えながら、耳への負担も軽減できます。

また、イヤーパッドやイヤーチップの交換も見逃せません。自分の耳に合ったサイズや素材を選ぶことで、フィット感が向上し、音漏れをさらに抑えることができます。

最近では、低反発素材のイヤーチップや、遮音性を高めた設計のアクセサリーも増えています。

このように、音漏れ対策には、機能的なヘッドホンの選定、音量の管理、装着感の見直しといった複数の要素が関わります。

自分に合った製品と正しい使い方を意識することで、快適で迷惑にならない音楽ライフを実現することができるのです。

ヘッドホン 音漏れの原因と対策の総まとめ

- 音漏れの主な原因はヘッドホンの構造と装着状態

- 開放型ヘッドホンは構造上、音漏れしやすい傾向がある

- イヤーパッドの劣化やフィット感の低下も音漏れにつながる

- 高音域は漏れやすく、低音域は比較的漏れにくい

- 音量が大きすぎると漏れやすくなるうえ耳にも悪影響

- 密閉型ヘッドホンは音漏れを抑えるのに適している

- 音漏れをチェックするには鏡や録音、他人の協力が有効

- 電車内など密閉空間では特に音漏れに注意が必要

- ノイズキャンセリング機能は小音量でも快適に聞けるため効果的

- 音漏れによるプライバシー漏洩のリスクにも配慮が必要

- スリーコインズのような低価格製品は密閉性にばらつきがある

- ヘッドホンとイヤホンではイヤホンの方が耳への負担が大きい傾向

- 使用時間は1〜2時間ごとに10〜15分の休憩を取るのが望ましい

- 音量は50〜60%を目安に設定し、漏れの有無を確認する習慣が重要

- 装着感を高めるためにイヤーチップやパッドの見直しも効果的

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4774e8c0.fea0d05d.4774e8c1.5617687b/?me_id=1308818&item_id=10000152&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbestclick%2Fcabinet%2Fp-b%2Fp-bq-01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント