※この記事にはプロモーションが含まれます

「骨伝導イヤホンは音が小さいと聞いたけど本当?」

「愛用しているAfterShokzやOpenRun Proの音量が小さい気がする…」そんなお悩みはありませんか。

周囲の音を聞きながら安全に音楽を楽しめることで人気の骨伝導イヤホンですが、そのユニークな特性上、いくつかのデメリットや弱点は何ですか?という本質的な疑問がつきものです。また、Bluetoothが繋がっているのに音が小さいのはなぜですか?といった技術的なトラブルや、音漏れはひどいですか?といった周囲への影響に関する心配事を抱えている方も少なくないでしょう。

中には、そもそも自分は向いてない人なのでは、と不安に感じる聞こえない人もいるかもしれません。しかし、ご安心ください。

実は、正しい付ける位置の見直しや、簡単な音量調節で、聞こえ方は劇的に改善されることがほとんどです。逆に、時には予期せず音量調節できない状況に陥ることも。

この記事では、骨伝導イヤホンの音量に関するあらゆる疑問を一つひとつ丁寧に解消し、どうすれば音量を大きく快適に使えるのか、その具体的な方法を専門家の視点から網羅的に、そして徹底的に解説していきます。

- 骨伝導イヤホンの音が小さいと感じる根本的な原因が深くわかる

- 初心者でも実践できる具体的な音量アップの方法やトラブル解決策を学べる

- 多くの人が気にする音漏れやデメリットへの正しい対処法が身につく

- 数ある製品の中から自分に本当に合った骨伝導イヤホンの選び方がわかる

骨伝導イヤホンは音が小さい?その原因と仕組み

- 骨伝導イヤホンの弱点は何ですか?

- Bluetoothが繋がっているのに音が小さいのはなぜですか?

- 骨伝導のデメリットを理解する

- 周囲への音漏れはひどいですか?

- 骨伝導が向いてない人とは?

- 音が聞こえない人は構造を要チェック

骨伝導イヤホンの弱点は何ですか?

骨伝導イヤホンの最大の魅力であり、同時にアイデンティティでもある「耳を塞がない」という特徴は、実は構造上の弱点と表裏一体の関係にあります。

ユーザーが「音が小さい」と感じる背景には、この構造的特性が深く関わっており、主な弱点として「低音域の表現力の限界」と「音漏れのしやすさ」という2つの大きなテーマが挙げられます。

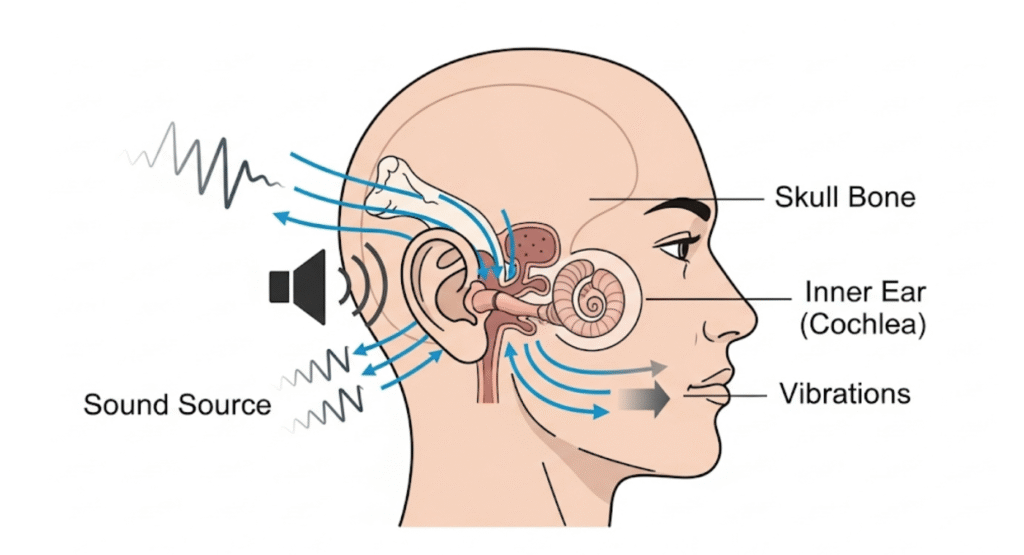

まず、音の伝わり方についてですが、一般的なイヤホンが音波で鼓膜を直接振動させる「気導音」を利用するのに対し、骨伝導イヤホンは頭蓋骨を振動させて聴覚神経に直接音を届ける「骨導音」を利用します。

この伝達方式では、物理的に空気を大きく震わせる必要がある、ズンズンと体に響くような重低音をパワフルに鳴らすのが構造的に非常に難しいのです。

そのため、ロックやEDMといったジャンルの音楽に迫力を求める方にとっては、音が軽く、全体的に物足りなく感じられる可能性が高まります。これが「音が小さい」と感じてしまう最大の要因の一つと言えるでしょう。

次に、耳を密閉しないオープンイヤー型であるという性質上、音が外部に漏れやすいという宿命的な特性を持ちます。

特に音量を上げていくと、骨に伝えきれなかった余分な振動がイヤホン本体のハウジング(筐体)を震わせ、それが周囲の空気に伝播してしまいます。

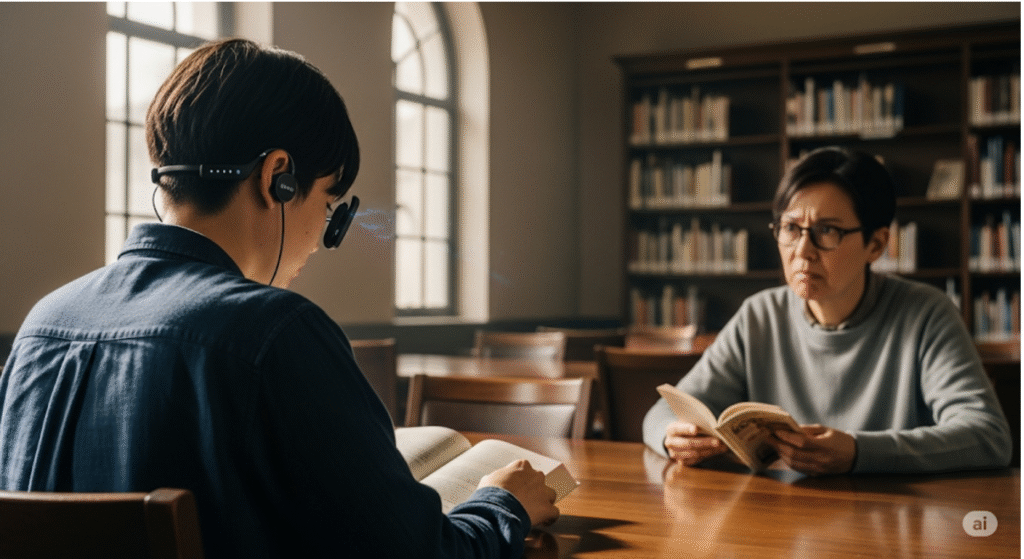

結果として、シャカシャカとした高音域の音が意図せず周囲に聞こえやすくなるのです。利用シーンが静かな図書館や満員電車などである場合、この音漏れはマナー違反と受け取られかねないため、使用には特に細やかな配慮が求められます。

構造上の二大弱点

・低音の迫力不足:音の伝達方式の特性上、重低音の再生が苦手。これが音の物足りなさや「音量が小さい」という感覚に直結しやすい。

・音漏れの不可避性:耳を塞がない構造である以上、音量を上げれば上げるほど、外部への音漏れは避けられない。特に静寂な環境では注意が必要となる。

これらの弱点をあらかじめ理解しておくことで、骨伝導イヤホンへの過度な期待を避け、その真価を正しく評価することができます。

Bluetoothが繋がっているのに音が小さいのはなぜですか?

「ペアリングも正常に完了し、Bluetoothでしっかり接続されているはずなのに、なぜか音が小さい…」この現象は、骨伝導イヤホン初心者が直面しやすい代表的なトラブルの一つです。

しかし、多くの場合、原因はイヤホン本体の故障ではなく、スマートフォンやPCといった接続機器側の設定に見出すことができます。

最も頻繁に見られる原因の一つが、「音量リミッター(オーディオ上限設定)」が知らず知らずのうちに有効になっているケースです。

例えば、iPhoneには「ヘッドフォンの安全性」という項目があり、ここで「大きな音を抑える」機能がオンになっていると、ユーザーの聴力を保護するためにiOSが自動で最大音量を制限します。同様に、多くのAndroidスマートフォンにも「メディア音量の制限」といった機能が搭載されています。

これが有効になっていると、イヤホン側の音量をいくら最大にしても、大元であるスマートフォンからの出力が抑えられているため、結果として音が大きく聞こえません。

まずは、ご自身のスマートフォンのサウンド設定やヘルスケア関連の項目をじっくりと見直してみましょう。

また、音楽ストリーミングサービスや専用の音楽アプリなどに搭載されている「イコライザ機能」が予期せぬ影響を及ぼしている可能性も考えられます。

「低音を抑える」「高音を強調する」といった特定の設定が適用されていると、全体の音圧が下がり、結果的に音量が小さく感じられることがあります。

問題の切り分けのためにも、一度イコライザ機能をオフにしたり、すべての周波数帯域がフラットな状態(初期設定)に戻したりして、音の変化を確認することをおすすめします。

さらに、あまり知られていない原因として、Bluetoothのオーディオコーデックの違いが影響することもあります。例えば、標準的な「SBC」から、より高音質な「aptX」や「AAC」に切り替わった際に、コーデックの特性として音量の基準値が若干変動することがあります。

これは故障ではありませんが、そうした仕様があることも知識として持っておくと、無用な心配をせずに済みます。

「あれ、ペアリングは完璧なのに音が小さい…」と感じたら、まずはイヤホンを疑う前に、スマホ側の「設定」アプリを隅々までチェックしてみてください。9割方のケースでは、意外と簡単な設定変更で問題がすっきりと解決することが多いですよ。

骨伝導のデメリットを理解する

耳を塞がないという革新的なメリットで注目される骨伝導イヤホンですが、その一方で、購入前に知っておくべきいくつかのデメリットも存在します。

メリットとデメリットの両方を天秤にかけ、自身のライフスタイルに本当に合っているかを見極めることが、購入後の満足度を高める鍵となります。

前述の通り、「音が小さく感じやすい・低音が弱い」「音漏れしやすい」という音響特性に関する点は、最も代表的なデメリットです。

これらに加えて、身体的な感覚に直接関わる、以下の点も重要な判断材料となります。

1. 振動による独特の不快感

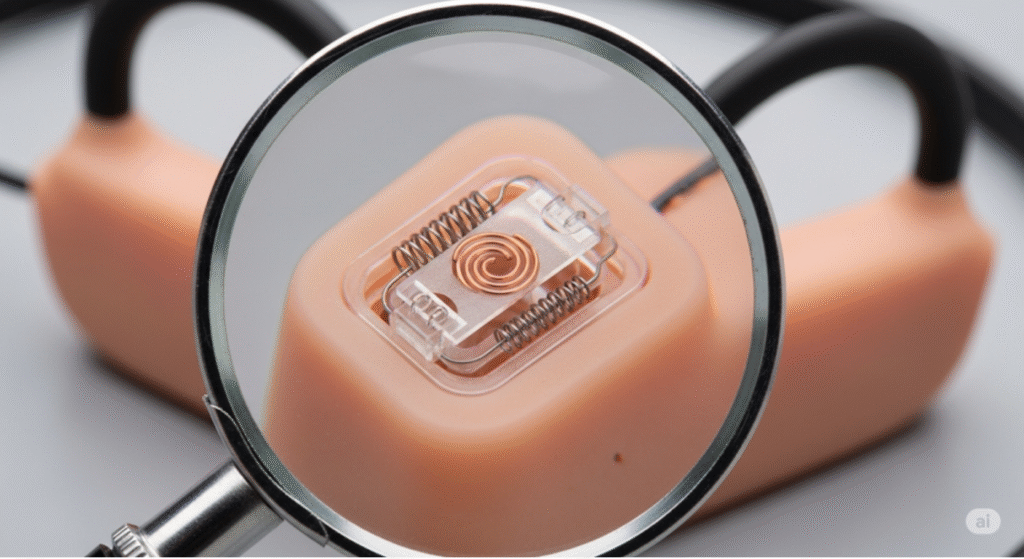

骨伝導イヤホンは、その名の通り、こめかみ付近の骨を物理的に振動させて音を伝えます。

そのため、音量を大きくすればするほど、この振動も比例して強くなります。この振動を人によっては「くすぐったい」「むずむずする」「ピリピリする」といった不快感として捉えてしまうことがあります。

特に、楽曲の中でバスドラムやベースラインが連続するような低音の多いパートや、通話中の男性の低い声などでは、この振動を顕著に感じやすいようです。

慣れによって気にならなくなる人もいますが、こればかりは個人の感覚に大きく依存する部分です。

2. 長時間装着による圧迫感や痛み

多くの骨伝導イヤホンは、ネックバンド式で頭部を挟み込むようにして装着します。

このため、製品のフィット感は使用者の頭のサイズや形状に大きく左右されます。側圧が強すぎるモデルや、ご自身の頭の形に合わないものを長時間使用すると、こめかみや耳の後ろにじわじわとした圧迫感や、時には明確な痛みを感じることがあります。

特に、日常的にメガネをかけている方は、メガネのフレームとイヤホン本体が干渉してしまい、一点に圧力が集中することで、さらに不快感が増す可能性も考慮に入れるべき重要なポイントです。

3. 長時間・大音量使用による難聴リスクの誤解

聴力への影響に関する正しい知識

骨伝導イヤホンは鼓膜を直接震わせないため「耳に優しい」「

難聴になりにくい」というイメージが先行しがちですが、これは半分正しく、半分は危険な誤解です。音の振動は、鼓膜を経由しないだけで、最終的には音を感知する器官である内耳(蝸牛)に到達します。

そのため、大音量で長時間にわたって音楽などを聴き続ければ、通常のイヤホンと全く同様に、内耳の有毛細胞がダメージを受け、感音難聴を引き起こすリスクが十分にあります。

実際に、世界保健機関(WHO)は、音量の大小に関わらず、85dB(デシベル)以上の音に長時間さらされると聴力に恒久的な悪影響を及ぼす可能性があると警告しており、これは骨伝導イヤホンも例外ではありません。

(参照:WHO “Deafness and hearing loss”)

「耳を塞がないから安全」と過信し、騒音下でつい音量を上げすぎてしまうような使い方を続けることは、かえって聴力を損なう危険な行為になりかねません。どのようなイヤホンであっても、適度な音量とこまめな休憩を心がけることが、大切な聴力を守る上で非常に重要です。

周囲への音漏れはひどいですか?

この問いに対する最も正確な答えは、「音量と、利用する環境の静けさに大きく依存します」となります。骨伝導イヤホンの音漏れのレベルは、ゼロか百かといった単純なものではなく、状況によって大きく変化するグラデーションのようなものだと理解するのが適切です。

例えば、交通量の多い屋外や、ある程度の話し声やBGMがあるカフェ、オフィスなどで、常識的な音量で使用する分には、すぐ隣にいる人にも聞こえることはほとんどありません。

多くの場合、周囲の環境音にまぎれてしまうため、音漏れを気にする必要はほぼないでしょう。

しかし、状況が一変するのは、図書館の閲覧室や深夜の静かな自室、乗客が静かにしている満員電車といった、極めて静寂な環境です。

このような場所では、自分が快適だと感じる音量でも、周囲には「シャカシャカ」「チキチキ」といった高音域の音がはっきりと漏れ伝わってしまう可能性があります。

この現象は、骨に伝えきれなかった振動エネルギーがイヤホン本体のプラスチック筐体を震わせ、それが微弱なスピーカーのように周囲の空気を振動させてしまうために起こります。

特に、女性ボーカルの楽曲や、シンバルやハイハットといった高音の楽器が多用される音楽は、その性質上、音漏れとして認識されやすい傾向にあります。

シーン別・音漏れ対策のポイント

- 静かな場所での鉄則: 周囲にいる人が小声で会話できる程度の、ごく小さな音量まで下げる。もしくは使用を控えるのが最も賢明なマナーです。

- モデル選びでの対策: 近年の高性能モデルには、音漏れを抑制するための独自技術(例:Shokzの「PremiumPitch 2.0+」など)が搭載されています。購入時にこうした機能の有無をチェックするのも有効です。

- 裏技的対策: どうしても音声に集中したい場合は、製品に付属している(もしくは別途用意した)耳栓を併用するという方法があります。これにより外部の騒音が遮断され、骨伝導の音がクリアに聞こえるようになります。ただし、この方法は周囲の音が全く聞こえなくなるため、移動中などの安全性には最大限の注意が必要です。

結論として、骨伝導イヤホンは「音漏れしない」のではなく、「音漏れしにくい」デバイスであると認識し、TPOに合わせた繊細な音量調節を心がけることが、周囲への配慮となり、結果的に自分自身が快適に使いこなすための最も重要なマナーと言えるでしょう。

骨伝導が向いてない人とは?

その革新的な利便性から多くの支持を集める骨伝導イヤホンですが、そのユニークな特性がゆえに、残念ながら全ての人に最適な選択肢となるわけではありません。

ご自身のライフスタイルや聴覚へのこだわり、身体的な特徴などを客観的に見つめ、以下のようなタイプに当てはまる方は、骨伝導イヤホンが「向いてない」と感じ、他のタイプのイヤホンを選んだ方が満足度が高くなる可能性があります。

| 向いてない可能性が高い人のタイプ | その具体的な理由と背景 |

|---|---|

| 音質を最優先し、音楽に深く没入したい人 | 構造的な特性上、どうしても重低音の量感や表現力、そして音全体の解像度や繊細なニュアンスの再現性において、耳を密閉する高品質なカナル型イヤホンには及びません。音楽鑑賞そのものを主目的とする場合、音が軽く感じられ、大きな物足りなさを感じる可能性が高いです。 |

| 偏頭痛持ちの方や、振動・圧迫に敏感な人 | こめかみへの継続的な物理的振動や、ネックバンドによる側頭部への圧迫が、人によっては頭痛を誘発したり、不快感やストレスの原因になったりすることが報告されています。「慣れ」で解決する場合もありますが、根本的に体質に合わないケースも存在します。 |

| 主な利用シーンが図書館や静かなオフィスである人 | 常に音漏れのリスクに気を配らなければならず、その精神的な負担がストレスに感じられることがあります。音量を極端に絞る必要があるため、イヤホン本来の性能を発揮できず、結果的に満足度が低くなる可能性があります。 |

| メガネのフレームが太い、または特殊な形状の人 | イヤホンのアーム部分とメガネのつる(テンプル)が物理的に干渉し、正しい位置に装着できなかったり、装着感が著しく悪化したり、痛みを感じたりする場合があります。購入前に試着して、メガネとの相性を確認することが不可欠です。 |

| 完全な静寂の中で作業に集中したい人 | 骨伝導イヤホンのメリットは「周囲の音が聞こえる」ことですが、これは裏を返せば「周囲の音を遮断できない」ということです。環境音をシャットアウトして自分の世界に没入したい場合には、ノイズキャンセリング機能付きのヘッドホンなどが適しています。 |

骨伝導が合わないと感じたら…?

もし骨伝導イヤホンを試してみて、振動や音質がどうしても自分には合わないと感じた場合でも、耳を塞がないリスニング体験を諦める必要はありません。

近年では、耳の近くに小型のスピーカーを配置する「オープンイヤー型イヤホン(耳掛け式やイヤーカフ型)」という製品群が非常に充実しています。

これらは骨を振動させないため、振動による不快感が一切なく、より自然で開放的な音質で音楽を楽しむことができます。骨伝導の代替として、有力な選択肢となるでしょう。

音が聞こえない人は構造を要チェック

「奮発して骨伝導イヤホンを買ったのに、説明書通りに使ってもほとんど音が聞こえない…」という深刻な状況に陥った場合、パニックになる前に、いくつかの基本的な原因を確認する必要があります。多くの場合、製品の初期不良ではなく、使い方や身体的な特性に起因しています。

1. 装着位置が決定的に間違っている

これは最も基本的かつ、最も多い原因です。骨伝導イヤホンは、耳の穴の前方、頬骨が少し高くなっている部分(専門的には頬骨弓)に、振動パッドが隙間なく、かつ適度な圧力で密着している必要があります。

この位置が少しでもずれて、耳の軟骨部分に乗ってしまったり、逆に顔の中心寄りの柔らかい頬の部分に当たっていたりすると、振動が効率的に頭蓋骨に伝わらず、音が極端に小さく聞こえたり、こもって不明瞭になったりします。

まずは鏡を見ながら、振動パッドが正しい「スイートスポット」に確実に当たっているか、徹底的に確認してください。

イメージとしては、「もみあげ」が生えているあたりを指で触ってみて、硬い骨を感じる部分です。そこにピタッと当てるのが正解。意外と皆さん、思っているより少し前の位置なんですよ。

2. 難聴の種類によるミスマッチの可能性

骨伝導技術は、特定のタイプの聴覚障害を持つ方にとって、非常に有効なコミュニケーション手段となり得ます。

具体的には、鼓膜や耳小骨といった音を伝える部分(外耳・中耳)に問題がある「伝音難聴」の方です。

この場合、骨伝導は問題のある部分をスキップして、直接内耳に音を届けることができるため、聞こえの改善が期待できます。

しかし一方で、音を感じ取る神経そのもの(内耳の蝸牛や聴神経)に原因がある「感音難聴」の場合、音の入口が鼓膜であれ骨であれ、最終的に音を認識する部分が機能しにくくなっているため、残念ながら骨伝導イヤホンを使っても聞こえの改善はほとんど期待できません。

専門医への相談を推奨します

もし、正しい使い方を試み、様々な設定を見直しても、依然として音が極端に聞こえにくい、あるいは左右で聞こえ方に明らかな差があるといった症状が続く場合は、製品の問題ではなく、ご自身の聴覚自体に何らかの問題が隠れている可能性も考えられます。

自己判断で悩み続けるのではなく、安心して最適な解決策を見つけるためにも、一度、耳鼻咽喉科の専門医を受診し、正確な聴力検査を受けることを強く推奨します。

骨伝導イヤホンはあくまで音響機器であり、補聴器などの医療機器ではありません。そのため、聞こえに関するすべての問題を解決できるわけではない、ということを正しく理解しておくことが非常に大切です。

骨伝導イヤホンで音が小さいと感じた時の解決策

- 音が聞こえない人は付ける位置を確認

- 基本的な音量調節の方法

- それでもOpenRun Proの音量が小さい場合

- 音量調節できない時の見直しポイント

- もっと音量の大きいモデルはあるのか

音が聞こえない人は付ける位置を確認

前述の通り、骨伝導イヤホンのパフォーマンスを最大限に引き出す上で、装着位置の正確さは何よりも重要です。

音が小さい、あるいは全く聞こえないと感じる場合、その原因の9割は装着位置のズレにあると言っても過言ではありません。

どんなに高価で高性能なフラッグシップモデルを手に入れても、正しい位置でなければその真価は全く発揮されないのです。

「なんとなく耳の近くに当てている」という曖昧な装着から卒業するために、改めて、誰でもできる正しい装着位置のポイントを具体的におさらいしましょう。

絶対に外さない!正しい装着位置の3ステップ

- まず、ネックバンド部分を首の後ろに回し、肩に軽く乗せるようなイメージで配置します。この時、ネックバンドが浮きすぎたり、逆に首に密着しすぎたりしないように注意します。

- 次に、左右のイヤーフックを耳にしっかりとかけます。耳全体を包み込むように、かつ優しくフィットさせ、イヤホン全体を安定させます。この段階でグラグラするようであれば、ネックバンドのサイズが合っていない可能性があります。

- そして最も重要なのが最後のステップです。イヤホンの先端にある振動するパッド部分を、耳の穴のすぐ前方、指で触ると硬い骨がある部分(頬骨)に、隙間なくぴったりと当てます。もみあげが生えている少し下あたりが、多くの方にとってのベストポジションです。

この時、耳の前の軟骨部分(耳珠)や、耳から離れた頬の柔らかい部分に当たっていると、振動エネルギーが吸収されてしまい、効率的に骨に伝わりません。

装着後に少し顔を上下左右に動かしてみて、パッドの位置がズレないかを確認することも大切です。また、「少し前方にずらす」「パッドの角度を少し変える」といったミリ単位の微調整をしながら、再生している音が最もクリアに、そして大きく聞こえる「自分だけのスイートスポット」を根気よく探してみてください。

このひと手間が、骨伝導イヤホンの評価を大きく変えることになるでしょう。特にメガネを常用している方は、イヤホンのアームをメガネのつるの外側にかけるか、内側に入れるかによってフィット感やパッドの当たり方が劇的に変わることがあるので、両方のパターンを試してみることを強くお勧めします。

基本的な音量調節の方法

音が小さいと感じた時に、多くの人がまずスマートフォンの音量ボタンを連打しがちですが、そこで改善が見られないと「故障かも?」と早合点してしまうケースが少なくありません。

骨伝導イヤホンの音量を自在にコントロールするためには、音量が「イヤホン本体」と「接続機器(スマートフォンなど)」という、独立した2つの場所でコントロールされているという仕組みを正しく理解することが極めて重要です。

ステップ1:イヤホン本体の音量を確認する

ほとんどの骨伝導イヤホンには、ハウジング部分などに物理的な音量ボタン(一般的には「+」と「-」)が搭載されています。

まず最初に確認すべきは、このイヤホン本体の音量が最小、あるいは非常に低いレベルに設定されていないかという点です。

意外なことに、以前に使用した際の設定がそのまま残っていることがあります。まずは、音楽などを再生しながら、このイヤホン本体の「+」ボタンを何度か押し、音量が最大になっているかを確認してください。

ステップ2:接続機器の音量を調整する

次に、接続しているスマートフォンやPC本体の音量を調整します。

スマートフォンの側面にある物理的な音量ボタンや、画面上に表示されるボリュームスライダーを使って音量を上げていきます。ここで一つ注意したいのが、多くのOSでは「メディアの音量」と、「着信音の音量」「通知音の音量」「アラームの音量」が、それぞれ独立して管理されているという点です。

必ず音楽や動画を再生している最中に音量ボタンを操作し、画面に表示されるのがスピーカーやヘッドホンのマーク(メディア音量)であることを確認してください。

待受画面で操作しても、着信音の音量が変わるだけで、イヤホンの音量には影響しない場合があります。

実によくあるのが、「スマホの音量は間違いなく最大なのに、音が小さい…」というご相談です。

この場合、原因のほとんどはイヤホン本体の音量が最小になっていることにあります。逆に、イヤホン側を最大にしても、スマホ側が小さいと同じ結果になります。

大切なのは、両方の音量をシンクロさせるように、適切に上げていくという意識です。片方だけが最大になっていても、もう片方がボトルネックになってしまう、ということを覚えておいてくださいね。

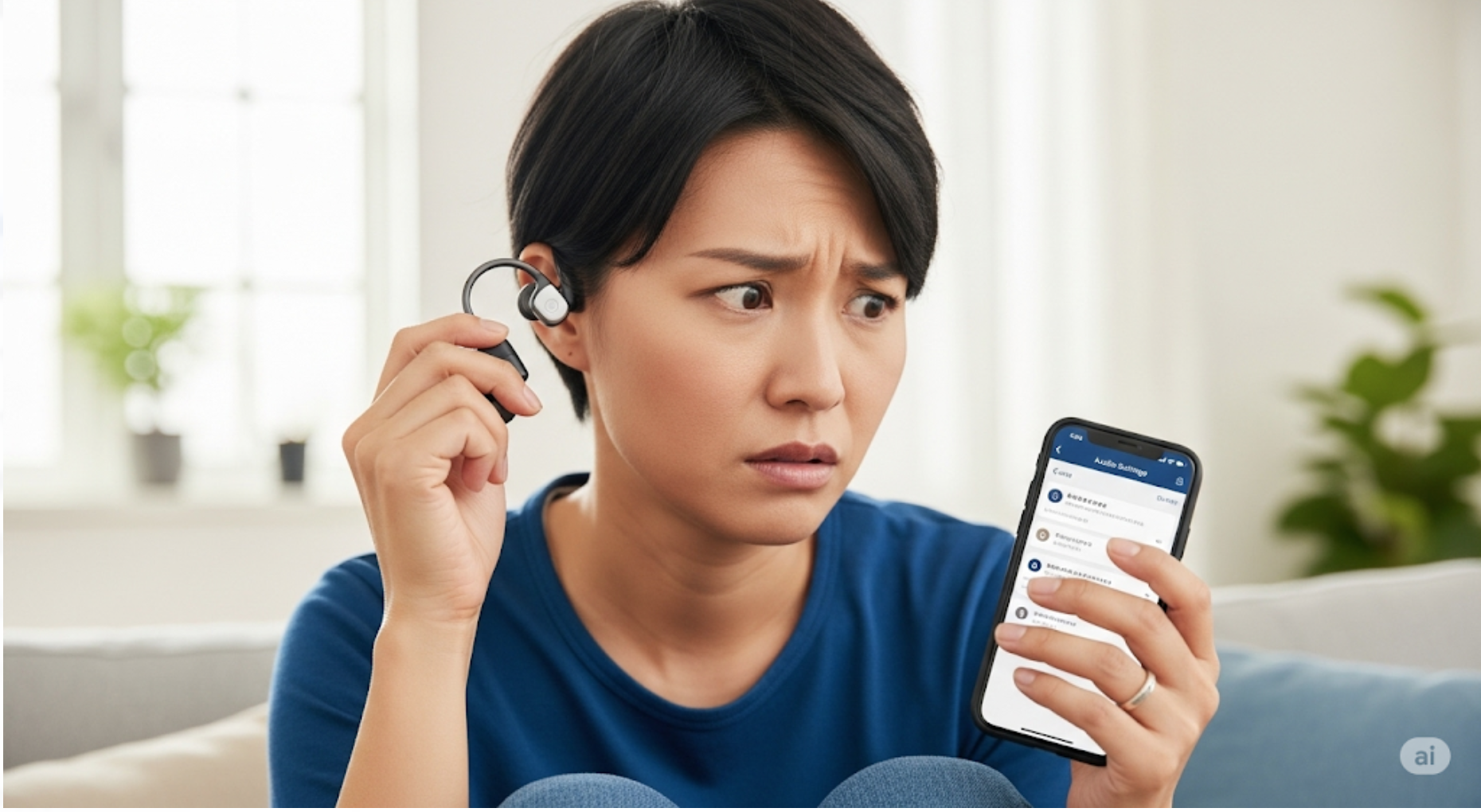

それでもOpenRun Proの音量が小さい場合

数ある骨伝導イヤホンの中でも、Shokz(旧AfterShokz)社の人気ハイエンドモデル「OpenRun Pro」は、その優れた音質と機能性で高い評価を得ています。

しかし、そんな高性能モデルを使っていても音が小さいと感じる場合、基本的な音量調節に加えて、このモデルならではの機能を活用することが、問題解決への最短ルートとなることがあります。

Shokz専用アプリのポテンシャルを最大限に引き出す

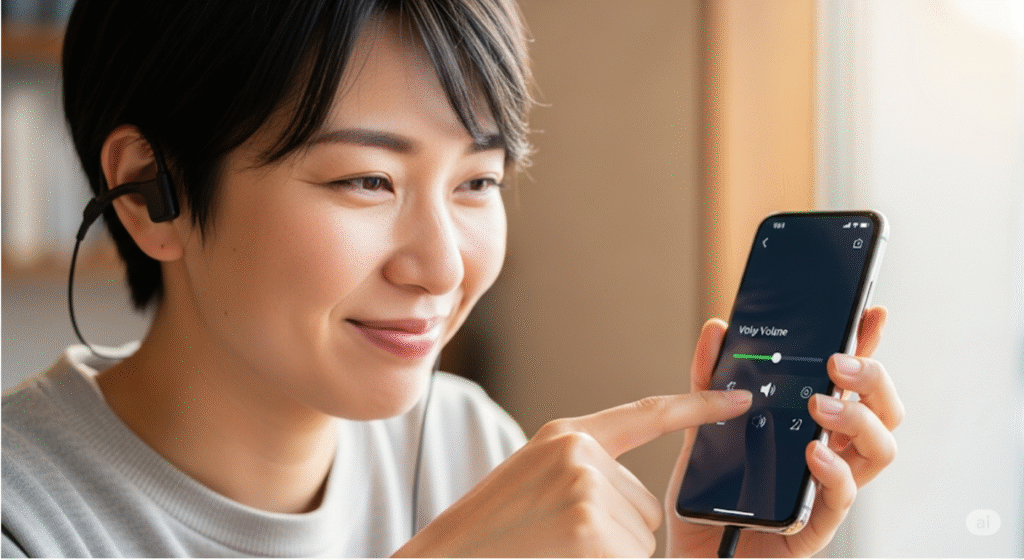

OpenRun Proの真価を引き出す上で欠かせないのが、「Shokz」公式アプリの存在です。

このアプリは単なるおまけではなく、イヤホンの性能をカスタマイズし、最適化するための重要なツールです。音が小さいと感じたら、まずこのアプリを立ち上げ、以下の項目をチェックしてみてください。

- イコライザモードの再確認と変更:アプリ内には、音質特性を変更できる2種類のイコライザモードが用意されています。「スタンダードモード」は低音域が強化され、音楽全体に迫力と厚みを持たせる設定です。一方、「ボーカルモード」は中音域をクリアに際立たせ、人の声を聞き取りやすくする設定です。もし音楽を聴いているのにボーカルモードになっていると、低音が物足りず、結果的に音が小さく感じられることがあります。現在どちらのモードになっているかを確認し、音楽鑑賞が目的ならばスタンダードモードを選択しましょう。設定を変更するだけで、音の迫力や体感的な音量が驚くほど変わることがあります。

- マルチポイント接続状況の管理:OpenRun Proは、PCとスマートフォンなど、2台のデバイスと同時に接続できる「マルチポイント機能」に対応しています。これは非常に便利な機能ですが、意図しない方のデバイスの音量が優先されてしまい、音量コントロールがうまく機能しない原因になることも稀にあります。アプリで現在の接続状況を正確に確認し、もし挙動がおかしいと感じたら、一度接続をリセットしてみるのも有効なトラブルシューティングです。

見落としがちなファームウェアのアップデート

スマートフォンやPCと同様に、現代のイヤホンも内部のファームウェア(本体を制御するための基本ソフトウェア)によって動作しています。

そして、このファームウェアは、ユーザーが気づかないうちに見落とされがちな、しかし非常に重要な要素です。メーカーは、音質の改善、接続安定性の向上、新たな機能の追加、そして発見された不具合の修正のために、定期的にこのファームウェアのアップデートをオンラインで配信しています。

もしお使いのOpenRun Proのファームウェアが古いバージョンのままだと、潜在的なパフォーマンスが十分に発揮されていない可能性があります。

Shokzアプリを通じて、ファームウェアが最新版であるかを簡単に確認できますので、もしアップデートがあれば、速やかに実行してください。これにより、音量に関する問題を含め、様々な動作が改善される可能性があります。

ここで紹介した方法は、OpenRun Proに限らず、今後登場するShokzのアプリ対応製品全般で同様に有効な可能性があります。

「音が小さいな」と感じたら、まずは「専用アプリのチェック」と「ファームウェアの更新」を試す。これをトラブルシューティングの定石として覚えておくと良いでしょう。

音量調節できない時の見直しポイント

「イヤホン本体やスマートフォンの音量ボタンをいくら操作しても、全く音量が変化しない…」このような状況に陥ると、多くの方が「故障だ」と結論付けてしまいがちです。

しかし、物理的な故障を疑う前に、システム的な不具合を解消するためのいくつかの基本的なトラブルシューティングを試す価値があります。以下のポイントを、簡単なものから順番に試してみてください。

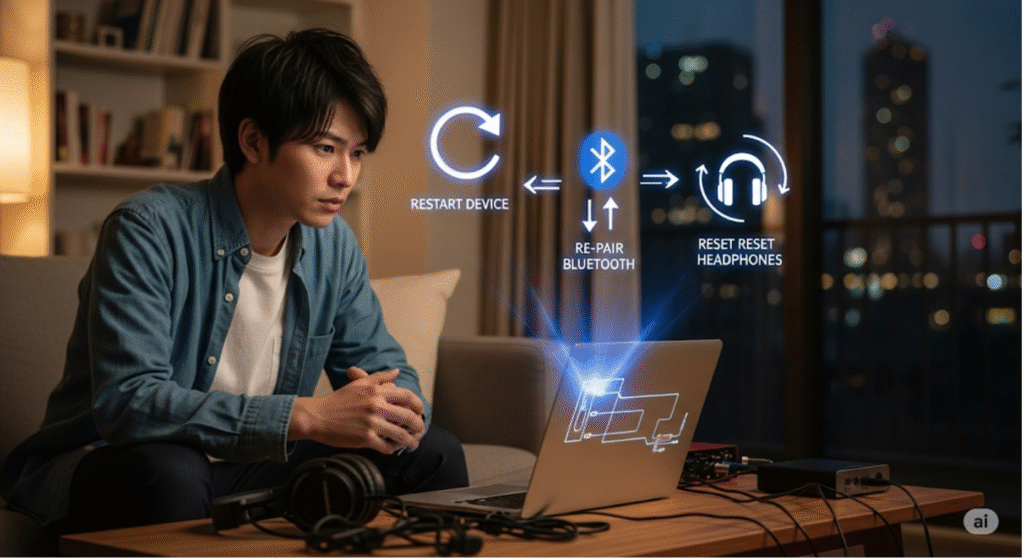

音量固定トラブルを解決する4ステップ

- デバイスの再起動:あらゆる電子機器の不具合において、最も簡単で、そして最も効果的な方法が「再起動」です。まずは、接続しているスマートフォン(またはPC)と、骨伝導イヤホンの両方の電源を一度完全にオフにしてください。そして、数十秒待ってから、再度両方の電源を入れ直します。OSやファームウェアの一時的なソフトウェア上の不具合や、メモリ上の些細なエラーであれば、これだけであっさりと解決することが非常に多くあります。

- Bluetoothの再ペアリング:次に試すべきは、Bluetooth接続情報の初期化です。スマートフォンのBluetooth設定画面を開き、登録されている該当イヤホンの情報を一度完全に「削除」または「登録解除」します。その後、イヤホン本体をペアリングモード(通常は電源ボタン長押しなどで起動)にして、スマートフォンの画面に表示されたイヤホンを再度選択し、最初から接続をやり直します。これにより、何らかの原因で破損してしまった接続情報がクリーンな状態にリフレッシュされます。

- 「絶対音量」設定の確認(主にAndroidの場合):Androidスマートフォンの一部のバージョンでは、「開発者向けオプション」という隠しメニューの中に「絶対音量を無効にする」という少し専門的な設定項目が存在します。この設定がオンになっていると、スマートフォンの音量調整とBluetooth機器の音量調整が完全に連動しなくなり、音量コントロールのトラブルの原因となることがあります。もし心当たりがある場合は、この設定を確認し、オフにしてみてください。(※「開発者向けオプション」は、通常は設定画面のビルド番号を連続でタップすることで表示されるようになりますが、操作には注意が必要です)

- イヤホンの工場出荷状態リセット:上記の方法をすべて試しても改善しない場合の最終手段が、イヤホン本体を工場出荷状態にリセットすることです。この操作を行うと、ペアリング情報やイコライザ設定など、イヤホン内部に保存されているすべてのユーザー設定が完全に初期化されます。リセットの具体的な操作方法は、メーカーや機種によって大きく異なるため(例:「+」と「-」ボタンを同時に長押しする、など)、必ず付属の取扱説明書やメーカーの公式サイトで正しい手順を確認してから実行してください。

もし、これらのトラブルシューティングをすべて順番に試しても、依然として音量調節が全く機能しない場合は、残念ながらイヤホン本体の電子回路やボタン部分に物理的な故障が発生している可能性が高いと考えられます。

その際は、無理に自分で修理しようとせず、製品を購入した販売店や、メーカーの公式サポートセンターに速やかに問い合わせることを検討しましょう。保証期間内であれば、無償での修理や交換が受けられる可能性があります。

もっと音量の大きいモデルはあるのか

「基本的な対策はすべて試したけれど、やっぱり骨伝導イヤホン特有の音量では物足りない…」「もっと迫力のあるサウンドで楽しみたい!」そうお考えの方もいらっしゃることでしょう。

その場合、よりパワフルな音響出力や、先進的な音質向上技術を搭載したモデルを選ぶという、積極的な選択肢があります。

骨伝導イヤホンの技術は日進月歩で進化しており、初期のモデルと比較すると、近年の製品、特に各メーカーが技術の粋を集めて開発するフラッグシップ(最上位)モデルでは、音質や最大音量が劇的に向上しています。

もし現在お使いのモデルが数年前のエントリーモデルであるならば、最新の上位モデルに買い替えるだけで、音量に関する不満が解消される可能性は十分にあります。

パワフルなサウンドを求める際のモデル選びの重要ポイント

- 独自の低音強化技術を搭載しているか:例えば、Shokz社のフラッグシップモデルに搭載されている「Shokz TurboPitch™テクノロジー」は、従来の骨伝導ドライバーに加えて、低音増強用の振動ユニットを追加することで、より深みと迫力のあるサウンドを実現しています。こうした独自の音響技術を搭載したモデルは、単純な最大音量だけでなく、体感的な音の豊かさが大きく向上します。

- 高性能なドライバーユニットの採用:音を発生させる心臓部である振動ドライバーユニットのサイズや性能も、音質と音量を左右する重要な要素です。一般的に、ドライバーの性能が良いほど、歪みの少ないクリアでパワフルな音を効率的に発生させることができます。製品仕様などで、ドライバーに関する技術的なアピールがあるかどうかもチェックしてみましょう。

- 信頼できるユーザーレビューを参考にする:製品スペックだけではわからない実際の聞こえ方を知る上で、購入を検討しているモデルを実際に使用しているユーザーのレビューは非常に貴重な情報源です。様々なレビューサイトや動画で、「音量が大きい」「音がクリアで聞きやすい」「低音もしっかり出る」といった評価が多いモデルは、あなたの期待に応えてくれる可能性が高いと言えます。

ただし、ここで一つ忘れてはならない重要なことがあります。

それは、音量が大きいということは、それに比例してこめかみで感じる振動も強くなり、そして周囲への音漏れもよりしやすくなるというトレードオフの関係です。

単純な出力の大きさだけを追求するのではなく、ご自身が最も重視する音質とのバランス、そして長時間の使用でも苦にならない装着感なども含めて、総合的に自分に合った「ベストな一台」を選ぶことが、最終的な満足に繋がります。

また、近年ではオーディオテクニカ社の軟骨伝導イヤホン「ATH-CC500BT」のように、従来の骨伝導とは少し違うアプローチで、振動を抑えつつクリアな聞こえ方を追求したユニークな製品も登場しています。固定観念にとらわれず、少し視野を広げて製品を比較検討するのも、理想のリスニング体験にたどり着くための一つの良い方法でしょう。

骨伝導イヤホンの音が小さい問題まとめ

- 骨伝導イヤホンは構造上、低音表現が弱く音が小さく感じやすい

- 音量が小さい主な原因は「装着位置のズレ」と「接続機器の設定」

- こめかみの骨に振動パッドを正しく当てることが最も重要

- スマホの音量上限設定(音量リミッター)が有効になっていないか確認

- イヤホン本体とスマホ両方の音量を上げる必要がある

- 音漏れは音量に比例するため静かな場所では配慮が必要

- デメリットとして振動による不快感や圧迫感が挙げられる

- 大音量での長時間使用は通常のイヤホン同様に難聴リスクがある

- 高音質や没入感を最優先する人には向いていない可能性がある

- 音が聞こえない、左右差がある場合は専門医への相談も検討

- Shokz製品は専用アプリでの設定やファームウェア更新が有効

- 音量調節できない時はデバイスの再起動や再ペアリングを試す

- 最終手段としてイヤホン本体のリセットがある

- より音量を求めるなら低音強化技術を搭載した上位モデルを検討

- 音量が大きいモデルは振動や音漏れも大きくなる傾向を理解する

コメント