※この記事にはプロモーションが含まれます。

イヤホンのイヤーピースの選び方について、真剣に考えたことはありますか?

「イヤホンが耳からすぐ落ちる」「長時間つけていると痛い」といった悩みから、「どれが合うかわからない」「自分の耳のサイズがわからない」という方は非常に多いです。

また、イヤーピースは大きい方がいいですか?という疑問や、そもそも大きさはどうやって決めますか?という基本的な問い、さらには女性向けの小さいサイズはあるのか、イヤーピースのサイズ表はどう見れば良いのか、といった具体的な悩みも尽きません。

音質の向上を目指す方にとっては、素材による違いやイヤホン本体との相互性も重要なポイントです。

中には、カナル型イヤホンはよくない理由は何だろう?と疑問に思ったり、「耳に入れるイヤホンはなぜ10円玉を入れるのでしょうか?」といった不思議な噂を耳にしたことがある方もいるかもしれません。

この記事では、そうしたイヤーピースに関するあらゆる疑問や悩みを解消するため、専門的な視点から選び方の全知識を網羅的に解説します。あなたに最適な逸品を見つけ、オーディオライフを格段に向上させましょう。

- 自分にピッタリ合うイヤーピースのサイズを見つける方法

- 素材や形状による音質・フィット感の具体的な違い

- 手持ちのイヤホンとイヤーピースの互換性を確認する重要性

- 目的や悩みに合わせた最適なイヤーピースの選び方

基本を押さえるイヤホンイヤーピースの選び方

- どれが合うかわからない時の最初のステップ

- イヤーピースのサイズわからない時の確認点

- イヤーピースの大きさはどうやって決めますか?

- イヤーピースは大きい方がいいですか?

- 便利なイヤーピースサイズ表の活用法

- 女性向けイヤーピース選びのポイント

どれが合うかわからない時の最初のステップ

イヤーピースが「どれが合うかわからない」と感じるのは、ごく自然なことです。市場には無数の製品があり、その中から自分に合う一つを見つけ出すのは至難の業に思えるかもしれません。

このような時、最初のステップとして最も重要なのは、まずイヤホン購入時に付属しているイヤーピースをすべて試してみることです。

多くのイヤホンには、S・M・Lといった複数のサイズのイヤーピースが同梱されています。購入時はMサイズが装着されていることが一般的ですが、それがあなたの耳に合うとは限りません。

「とりあえずMサイズで使っている」という方が非常に多いのですが、実はLサイズやSサイズの方が劇的にフィット感が向上するケースは少なくありません。左右の耳で最適なサイズが異なることさえあるんですよ。

イヤーピース選びの目的は、大きく分けて3つあります。

- フィット感の向上:イヤホンが耳から落ちにくくなり、長時間の使用でも快適になります。

- 遮音性の向上:周囲の騒音を物理的にブロックし、音楽への没入感を高めます。

- 音質の最適化:イヤホン本来の性能を引き出し、特に低音域の表現力を豊かにします。

これらの恩恵を最大限に受けるためにも、まずは手元にある選択肢をじっくりと試すことから始めましょう。この試行錯誤のプロセスこそが、自分にとっての「正解」にたどり着くための最も確実な第一歩となります。

イヤーピースのサイズわからない時の確認点

自分の耳に合う「サイズがわからない」という悩みは、イヤーピース選びで最も多い壁の一つです。しかし、いくつかの簡単なポイントを確認するだけで、自分に合うサイズの傾向を掴むことができます。

確認の基本は、「装着感」と「遮音性」の2点です。

装着感で判断する

まず、現在使っているイヤーピースを装着してみてください。そして、以下の感覚がないかチェックします。

- ゆるい、またはポロポロ落ちる:これはイヤーピースが小さすぎるサインです。イヤホンが耳の奥までしっかりと固定されず、隙間ができてしまっています。この場合、今よりワンサイズ大きいものを試しましょう。

- きつい、または耳が痛くなる:これはイヤーピースが大きすぎるサインです。耳穴に対して過剰な圧力がかかり、長時間の使用が苦痛になります。この場合、今よりワンサイズ小さいものを試すのが正解です。

左右でサイズが違う可能性も

人間の耳は、必ずしも左右対称ではありません。右耳はMサイズで快適でも、左耳はSサイズの方がフィットする、といったケースは珍しくありません。片方ずつフィット感を確認し、左右で異なるサイズのイヤーピースを装着することも検討してください。

遮音性で判断する

適切なサイズのイヤーピースは、耳栓のように機能し、周囲の騒音を大幅にカットしてくれます。音楽を再生していない状態でイヤホンを装着し、周りの音がどれくらい聞こえるか確認してみましょう。

もし、人の話し声やテレビの音が普段とあまり変わらず聞こえるようであれば、サイズが合っておらず隙間ができている可能性が高いです。サイズを一つ上げるか、素材の変更を検討すると良いでしょう。

イヤーピースの大きさはどうやって決めますか?

イヤーピースの「大きさはどうやって決めますか?」という疑問に対する最もシンプルで効果的な答えは、「試着して決める」です。しかし、やみくもに試すのではなく、体系的なアプローチで進めることで、より早く最適なサイズにたどり着けます。

サイズ選びの基本フロー

- 基準となるMサイズから試す:ほとんどのイヤホンに初期装備されているMサイズをまず装着します。

- 感覚を元にサイズを調整する:

- Mサイズで「ゆるい」「音が抜ける」と感じたら → Lサイズを試す

- Mサイズで「きつい」「圧迫感がある」と感じたら → Sサイズを試す

- 微調整を行う:Sでもきつい場合はSS、Lでもゆるい場合はLLといったように、さらにサイズ展開がある場合は微調整を続けます。

このプロセスで重要なのは、「少し動いただけでズレる」とか「あくびをしたら外れる」といった具体的なアクションを試してみることです。静止状態でフィットしていても、日常の動きの中でズレてしまっては意味がありません。

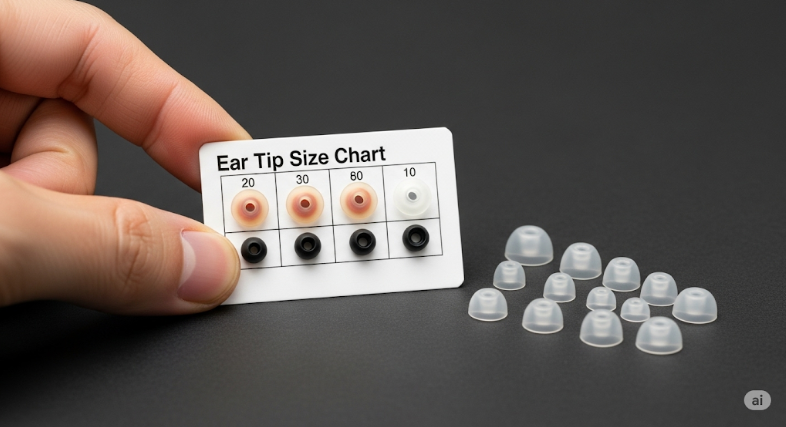

初めて交換用のイヤーピースを購入するなら、複数のサイズがセットになった「お試しパック」のような製品が断然おすすめです。

S,M,Lだけでなく、その中間のMS,MLサイズまで入っているものもあり、自分にぴったりの「シンデレラサイズ」を見つけやすくなりますよ!

最終的には、「長時間つけていても違和感がなく、かつ音楽にしっかり集中できる遮音性がある」と感じられるものが、あなたにとって最適な大きさと言えるでしょう。

イヤーピースは大きい方がいいですか?

「イヤーピースは大きい方がいいですか?」という質問をよく受けます。

これは、「大きい方が耳にみっちり詰まって遮音性が高まるのでは?」というイメージから来るものだと考えられます。

しかし、一概に大きい方が良いとは言えません。むしろ、大きすぎることによるデメリットの方が多いくらいです。

大きすぎるイヤーピースのデメリット

- 耳への圧迫感と痛み:耳穴に対して過大なサイズのイヤーピースは、常時耳を内側から圧迫し続けます。これにより、短時間でも痛みや不快感が生じ、長時間のリスニングは困難になります。

- 音質の劣化:意外に思われるかもしれませんが、大きすぎるイヤーピースは音質を損なう原因になります。傘の部分が耳の奥で不自然に潰れてしまい、音の通り道(音導管)を塞いでしまうのです。これにより、音がこもって聞こえたり、特定の周波数域が減衰したりします。

- 装着が不安定になる:耳穴に収まりきらず、かえってイヤホンが耳から押し出される形になり、ポロリと落ちやすくなることもあります。

遮音性を高めたいのであれば、サイズを大きくするのではなく、フォームタイプのイヤーピースのように、耳の形に合わせて変形し、隙間をなくしてくれる素材を選ぶ方が効果的です。

結論として、イヤーピース選びで目指すべきは「最大」ではなく「最適」なサイズです。耳に痛みや圧迫感を与えることなく、それでいて外部の騒音を適度に遮断し、イヤホンが安定して固定されるジャストフィットこそが理想と言えます。

便利なイヤーピースサイズ表の活用法

イヤーピースを選ぶ際、各メーカーが提供している「イヤーピース サイズ表」は非常に役立つ情報源ですが、その見方には少しコツが必要です。

多くのブランドでは、SS / S / MS / M / ML / L / LL のような記号でサイズを表しますが、この表記はメーカー間で統一された規格ではありません。つまり、A社のMサイズとB社のMサイズが同じ大きさとは限らないのです。

そこで、より正確にサイズを把握するために、以下の数値を比較することが重要になります。

主要イヤーピースブランドのサイズ表記例

| ブランド | サイズ展開 (例) | 特徴 |

|---|---|---|

| AZLA (SednaEarfitシリーズ) | SS, S, MS, M, ML, L | 中間サイズが豊富で微調整しやすい。軸径も複数展開。 |

| final (Eタイプシリーズ) | SS, S, M, L, LL | カラーバリエーションが豊富。アダプターで軸径調整可能。 |

| SpinFit | SS, S, M, L | 特許取得の軸が特徴。医療用シリコン採用モデルも多い。 |

| COMPLY (フォームタイプ) | S, M, L | イヤホンのノズル径に合わせた豊富なシリーズ展開 (例: 200, 400, 500)。 |

サイズ表活用のポイント

- 傘の直径(最大外径)を確認する:これが直接耳穴の大きさと関係します。今使っているものが直径12mmなら、それに近いサイズのものを探します。

- 高さを確認する:特に完全ワイヤレスイヤホン(TWS)の場合、高さがありすぎると充電ケースに干渉して蓋が閉まらないことがあります。

- 軸径(内径)を確認する:これはイヤホンのノズル部分との互換性に関わります。次の「相互性」の項目で詳しく解説します。

サイズ表は単なるS,M,Lの記号だけでなく、「直径」や「高さ」といった具体的な数値まで確認することで、購入後の失敗を格段に減らすことができます。

女性向けイヤーピース選びのポイント

一般的に、女性は男性に比べて耳や耳穴が小さい傾向にあります。そのため、イヤホンに付属している標準的なSサイズですら「大きい」「痛い」と感じる方が少なくありません。

ここでは、女性がイヤーピースを選ぶ際に特に意識したいポイントを2つご紹介します。

1. 小さいサイズのラインナップが豊富なモデルを選ぶ

最重要ポイントは、SSサイズやSSSサイズといった、より小さいサイズ展開がある製品を選ぶことです。多くのメーカーがこの需要に応えており、特に人気のあるシリーズでは最小サイズが用意されています。

例えば、finalの「Eタイプ」やAZLAの「SednaEarfit」シリーズは、SSサイズが用意されており、耳の小さい方から高い支持を得ています。まずはこうした定番モデルの最小サイズから試してみるのが良いでしょう。

2. 素材と形状で快適性を追求する

サイズだけでなく、素材も重要です。肌が敏感な方は、医療用グレードのシリコンを使用したイヤーピースを選ぶと、かゆみやアレルギー反応のリスクを低減できます。

- 医療用シリコン:AZLAやSpinFitの一部モデルで採用されています。肌に優しく、長時間の使用でも快適です。

- フォームタイプ:低反発素材が耳の形にぴったりフィットするため、圧迫感が少なく、優しい着け心地です。

また、カラーバリエーションが豊富なモデルを選んで、イヤホンを自分好みにカスタマイズするのも楽しみ方の一つです。ピンクやクリア、バイオレットなど、アクセサリー感覚で選べるイヤーピースも増えています。

失敗しないイヤホンイヤーピースの選び方のコツ

- 見落としがちなイヤホンとの相互性

- イヤーピース交換で音質はこう変わる

- カナル型イヤホンはよくない理由は?

- イヤホンに10円玉を入れるのは本当?

- 総まとめ!最適なイヤホンイヤーピースの選び方

女性向けイヤーピース選びのポイント

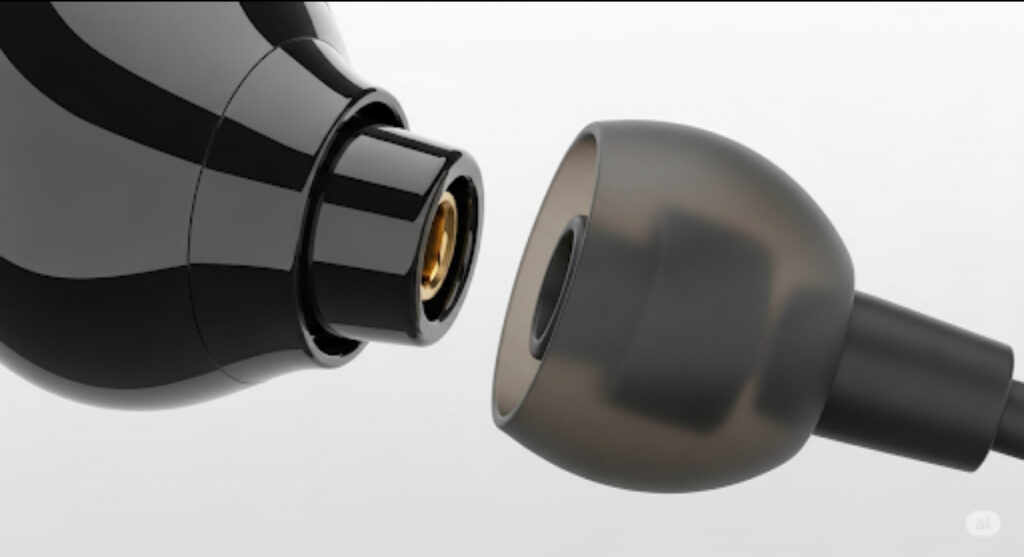

自分に合うサイズのイヤーピースを見つけても、手持ちのイヤホンに取り付けられなければ意味がありません。この見落としがちな「相互性」(互換性)の確認は、イヤーピース選びで絶対に欠かせないプロセスです。

互換性の鍵を握るのは、イヤホンの音が出る部分、ノズル(ステム)の直径です。

ノズル径が合わないと装着できない!

イヤーピースにはそれぞれ対応するノズル径があります。イヤホンのノズルが太すぎるのに細軸用のイヤーピースを買ってしまったり、その逆のパターンだったりすると、物理的に装着不可能、あるいはすぐに外れてしまうといったトラブルにつながります。

互換性を確認する3つのポイント

- イヤホンのノズル径を調べる:お使いのイヤホンの製品ページやレビューサイトで仕様を確認しましょう。一般的な有線イヤホンは直径4.5mm〜5.5mm程度が多いですが、製品によって様々です。

- イヤーピースの対応軸径を確認する:購入したいイヤーピースのパッケージや公式サイトには、必ず「対応サイズ:φ4.5-5.5mm」のように記載されています。この範囲内にイヤホンのノズル径が収まっているかを確認します。

- 完全ワイヤレス(TWS)イヤホンは特に注意:TWSはノズルが短く、特殊な形状をしていることが多いです。このため、「TWS専用」と銘打たれたイヤーピースを選ぶのが基本です。さらに、交換したイヤーピースが充電ケースに干渉しないかも極めて重要なチェックポイントです。イヤーピースの高さ(全長)がありすぎると、ケースの蓋が閉まらず充電できなくなってしまいます。

シリコンタイプのイヤーピースはある程度の伸縮性がありますが、フォームタイプはほとんど伸び縮みしないため、ノズル径のマッチングがよりシビアになります。フォームタイプを選ぶ際は、特に慎重に互換性を確認してくださいね。

イヤーピース交換で音質はこう変わる

イヤーピースの交換は、フィット感を向上させるだけでなく、「音質」を自分好みにチューニングする最も手軽で効果的なカスタマイズの一つです。素材と形状によって、音の聞こえ方は劇的に変化します。

素材による音質の変化

イヤーピースの二大素材である「シリコン」と「フォーム」には、それぞれ明確な音質傾向があります。

| 素材 | 音質の特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| シリコンタイプ | イヤホン本来の音を活かすニュートラルでクリアなサウンド。高音域の伸びが良い傾向。 | ・耐久性が高く水洗い可能 ・安価で種類が豊富 | ・フォームタイプに比べ密閉感が弱い ・サイズが合わないと音が抜ける |

| フォームタイプ | 高い密閉性により低音域が豊かでパワフルになる。高音域の刺激的な音が和らぐ傾向。 | ・フィット感が抜群に良い ・遮音性が非常に高い | ・シリコンより耐久性が低い ・中高域がこもって聞こえる場合がある |

形状による音質の変化

素材だけでなく、イヤーピースの形状、特に開口部(ボア)の広さも音質に影響を与えます。

- 開口部が広い:音がダイレクトに耳に届くため、高音域がより鮮明になり、音場が広く感じられる傾向があります。

- 開口部が狭い:音の出口が絞られることで、低音域に厚みや締まりが出る傾向があります。

例えば、「今のイヤホンは高音が少し刺さるから、フォームタイプでマイルドにしたい」とか、「もっとボーカルをクリアに聞きたいから、開口部の広いシリコンタイプにしよう」といったように、現状の音に対する不満を解消する方向でイヤーピースを選んでみるのがおすすめです。

カナル型イヤホンはよくない理由は?

「カナル型イヤホンはよくない」という意見を耳にすることがありますが、その理由は何なのでしょうか。カナル型イヤホンには多くのメリットがある一方で、その構造上、いくつかのデメリットや注意点が存在するのは事実です。

よくないと言われる主な理由は以下の通りです。

1. 耳への圧迫感・閉塞感

耳栓のように耳の穴を密閉するため、人によっては圧迫感や閉塞感が苦手だと感じることがあります。特に、イヤーピースのサイズが合っていない場合にこの感覚は強くなります。

2. タッチノイズ

イヤホンのケーブルが服などに触れた際に発生する「ガサガサ」という振動音(タッチノイズ)が、耳に直接伝わりやすい構造です。歩きながら音楽を聴く際に気になることがあります。

3. 周囲の音が聞こえにくい危険性

遮音性が高いことがメリットである反面、屋外で使用する際には車や自転車の接近など、周囲の危険を察知しにくくなるというデメリットにもなります。外音取り込み機能がないイヤホンの場合、交通量の多い場所での使用には注意が必要です。

4. 衛生面の問題

耳穴を塞ぐため、湿気がこもりやすく、細菌が繁殖しやすい環境になりがちです。定期的にイヤーピースを清掃したり、耳を清潔に保ったりしないと、外耳炎などのトラブルを引き起こす可能性があります。

しかし、これらのデメリットの多くは、適切な対策を講じることで十分に軽減できます。例えば、圧迫感はフィットするイヤーピースを選ぶことで解消できますし、衛生面は定期的なクリーニングで保てます。

カナル型イヤホンが持つ「高い遮音性」と「迫力のある低音再生能力」は、他のタイプのイヤホンにはない大きな魅力です。デメリットを正しく理解し、適切に対策しながら、そのメリットを享受するのが賢い付き合い方と言えるでしょう。

イヤホンに10円玉を入れるのは本当?

「耳に入れるイヤホンはなぜ10円玉を入れるのでしょうか?」という疑問は、インターネット上で時折見かける、音質改善にまつわる都市伝説の一つです。

結論から申し上げますと、イヤホンに10円玉を入れる(または貼り付ける)ことで音質が良くなるという科学的根拠は一切なく、全くの誤った情報です。

この噂の出どころは定かではありませんが、以下のような背景が推測されます。

- スピーカーのチューニングとの混同:オーディオの世界では、スピーカーのエンクロージャー(筐体)に重りを乗せて振動を抑制したり、特定の素材を貼り付けて響きを調整したりすることがあります。10円玉の素材である青銅が、そうしたオーディオアクセサリーの素材と似ていることから、イヤホンにも効果があるのではないかという誤解が生まれた可能性があります。

- プラシーボ効果:何か特別なことをした、という思い込みによって、音が良くなったように感じてしまう心理効果(プラシーボ効果)も考えられます。

現代のイヤホンは、非常に精密に設計・製造されています。そこに異物である10円玉を加えれば、本来の音響設計を破壊してしまうだけでなく、イヤホン本体の故障や、耳を傷つける原因にもなりかねません。

音質を変化させたいのであれば、10円玉のような都市伝説に頼るのではなく、この記事で解説しているように、自分に合ったイヤーピースに交換するのが最も安全かつ効果的な方法です。正しい知識で、オーディオライフを楽しみましょう!

総まとめ!最適なイヤホンイヤーピースの選び方

最後に、この記事で解説してきた内容を基に、あなたにとって最適なイヤホンイヤーピースの選び方の要点をリスト形式でまとめます。このチェックリストを参考に、ぜひ最高の逸品を見つけてください。

- まずはイヤホン付属の全サイズのイヤーピースを試す

- ゆるいと感じたら大きいサイズ、きついと感じたら小さいサイズを選ぶ

- 左右の耳でフィットするサイズが違う可能性を考慮する

- 耳が痛くなるのはサイズが大きすぎるサイン

- 初めて交換用を買うなら複数サイズ入りのパッケージがおすすめ

- サイズ表記はメーカーで違うためSMLの記号だけで判断しない

- 傘の直径や高さといった具体的な数値で比較する

- 女性や耳の小さい方はSS以下のサイズ展開があるモデルを選ぶ

- イヤホンのノズル径とイヤーピースの対応軸径を必ず確認する

- TWSイヤホンは充電ケースに干渉しない高さのものを選ぶ

- クリアな音質が好きならシリコンタイプを選ぶ

- 低音の迫力や遮音性を求めるならフォームタイプを選ぶ

- 高音の刺さりを抑えたい場合もフォームタイプが有効

- カナル型のデメリットは適切なイヤーピース選びとケアで対策可能

- 自分にぴったりのイヤーピースで音質も装着感も劇的に向上する

コメント