※この記事にはプロモーションが含まれます。

「スピーカー 吸音材 いらない」という意見を聞いたことはありませんか。そもそも吸音材は必要ですか?と疑問に思うかもしれません。

スピーカーにおける吸音材の本当の役割は?と聞かれると、正確に答えるのは難しいものです。

吸音材の入れすぎは音が死ぬとも言われ、逆に音がこもる原因は何ですか?と悩むケースもあります。特に低音の制御は難しく、スピーカー背面 吸音材 効果を狙って設置しても、期待通りにならないこともあります。

バスレフ型スピーカー特有の貼り方や、吸音材はどこに置くべき? 位置はどこが最適なのか、悩む点は多いです。

最近ではダイソーの製品で代用するアイデアもありますが、本当に効果があるのでしょうか。この記事では、スピーカーの吸音材に関する様々な疑問を徹底解説します。

- 吸音材がスピーカーの音に与える本当の影響

- 吸音材の「入れすぎ」が引き起こす音質の変化

- エンクロージャーの種類別に適した吸音材の貼り方

- 100均アイテムなどを使った代用方法のメリットとデメリット

「スピーカーの吸音材はいらない」論の真相

- 吸音材は必要ですか?基本を解説

- 吸音材の本当の役割は?

- 吸音材の入れすぎは音を殺す?

- 音がこもる原因は何ですか?

- 低音の定在波をどう制御する

吸音材は必要ですか?基本を解説

結論から言うと、スピーカーの吸音材は一概に不要とは言えません。多くの場合、スピーカーが持つ本来の性能を引き出し、音質を整えるために重要な役割を果たしています。

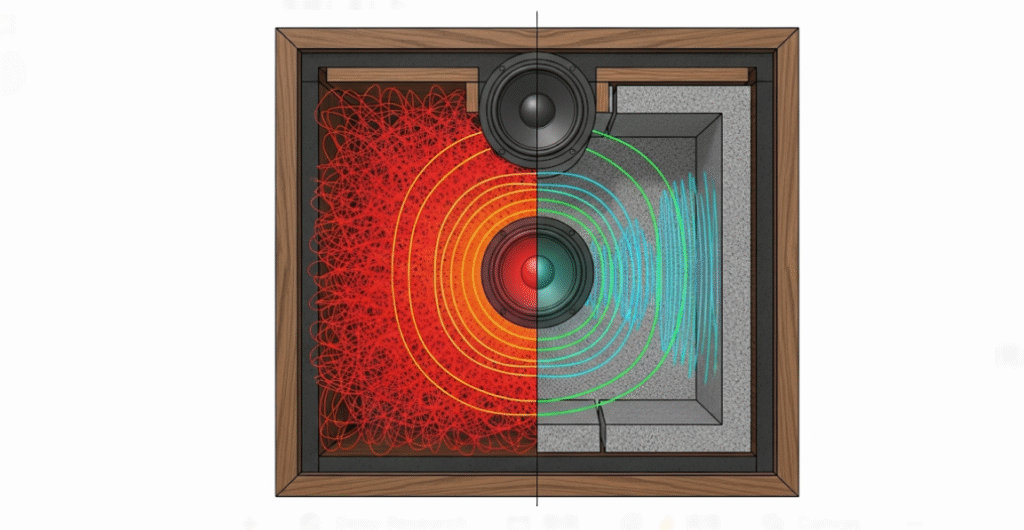

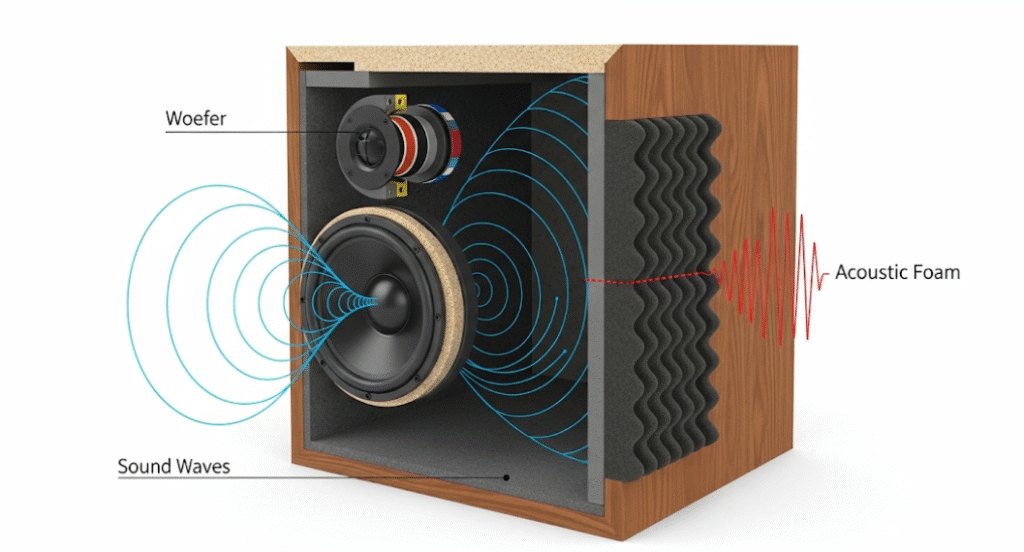

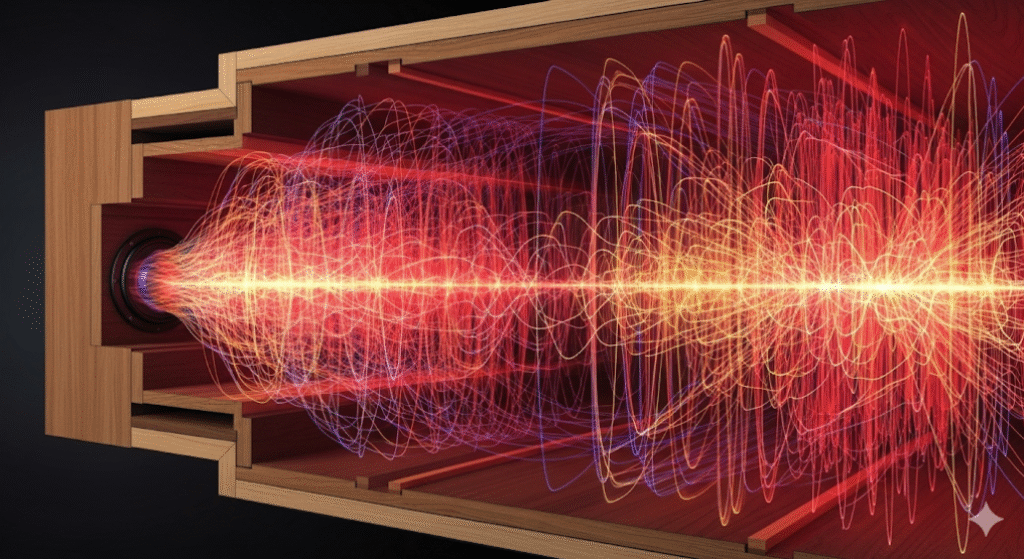

なぜなら、スピーカーユニット(音を出す部品)は、エンクロージャー(箱)に取り付けられていますが、音は前方だけでなく後方(箱の内部)にも放射されるからです。

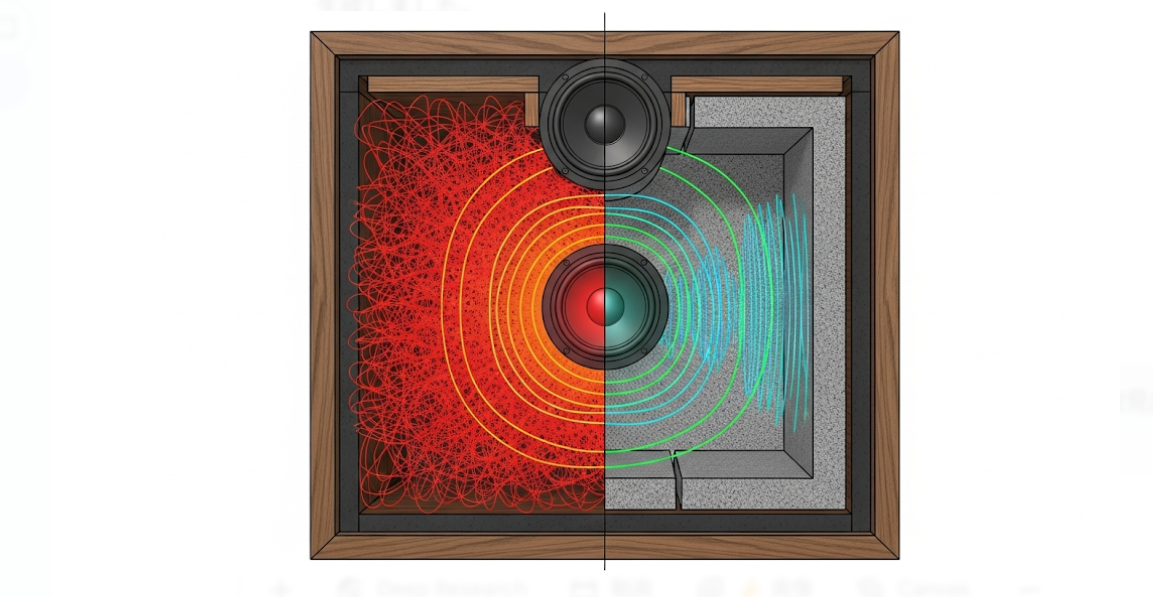

箱の内部で発生した音が壁面で反射を繰り返し、特定の周波数だけが異常に強く響いてしまう現象、いわゆる「定在波(ていざいは)」が発生します。

これは、お風呂場で特定の音が響くのと同じ原理です。この定在波が音の濁りや「こもり」の主な原因となります。

多くのメーカー製スピーカーには、設計段階でこの定在波を最適にコントロールするため、計算された量の吸音材が既に入っています。

スピーカーユニットや周辺アクセサリーを製造・販売するFOSTEX(フォステクス)なども、音質調整用の吸音材をラインナップしており、その必要性がうかがえます。

一方で、自作スピーカーの世界や、既存スピーカーの音質チューニングにおいて、「吸音材はいらない」という議論が起こりやすいのです。

これは、吸音材がメリットばかりではなく、使い方を間違えると音質を損なうデメリットも併せ持つ「諸刃の剣」だからです。

吸音材の本当の役割は?

スピーカー内部(エンクロージャー)における吸音材の役割は、単に「音を吸う」だけではありません。主に以下の3つの重要な役割に分けられます。

1. 定在波(スタンディングウェーブ)の抑制

最も重要な役割です。エンクロージャーのような閉じた空間では、平行する壁の間で特定の周波数の音波が往復し、強め合ってしまいます。これが定在波です。

吸音材は、この不要な反射音を吸収することで、特定の音だけがブーンと響くのを防ぎ、音の濁りやこもりを解消します。

2. 振動板への悪影響の防止

箱の内部で発生した音(特にユニット背面から出た音)は、内部の壁で反射し、わずかな時間差で再びスピーカーユニットの振動板(コーン紙など)に戻ってきます。

この反射音が振動板の正確な動きを妨げ、音が歪んだり、位相がズレて音像がぼやけたりする原因となります。

吸音材は、この不要な跳ね返りを和らげる緩衝材としても機能し、振動板が設計通りに動くのを助けます。

3. 音エネルギーの熱エネルギーへの変換

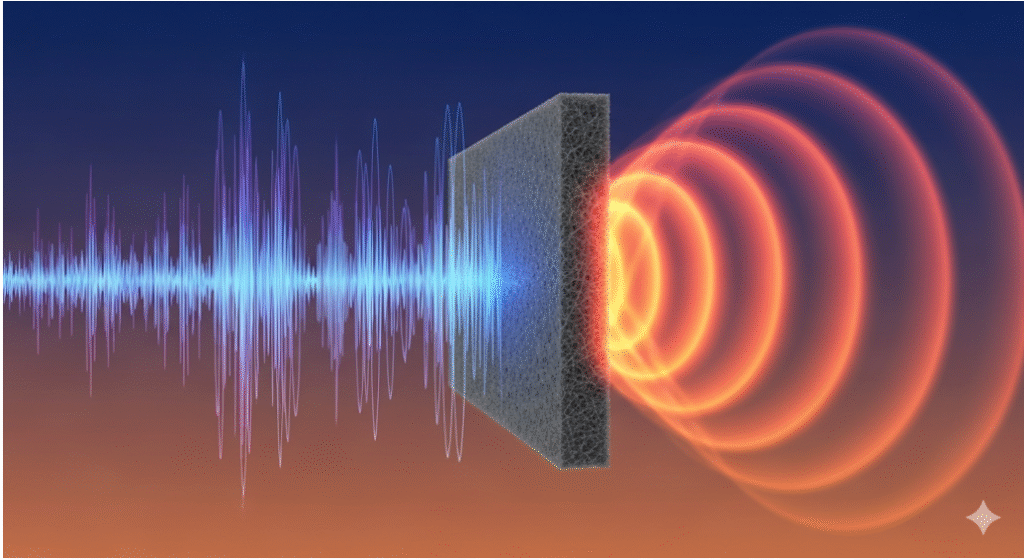

吸音材は音を魔法のように「無くしてしまう」わけではありません。

音は空気の振動エネルギーです。グラスウールやフェルトなどの吸音材は、無数の微細な繊維が複雑に絡み合った構造をしています。

この繊維の間を音の振動が通過する際、空気の粘性と繊維との摩擦によって、振動エネルギーが熱エネルギーに変換されます。

これにより、結果として音のエネルギーが減衰(吸収)されるのです。

吸音材の入れすぎは音を殺す?

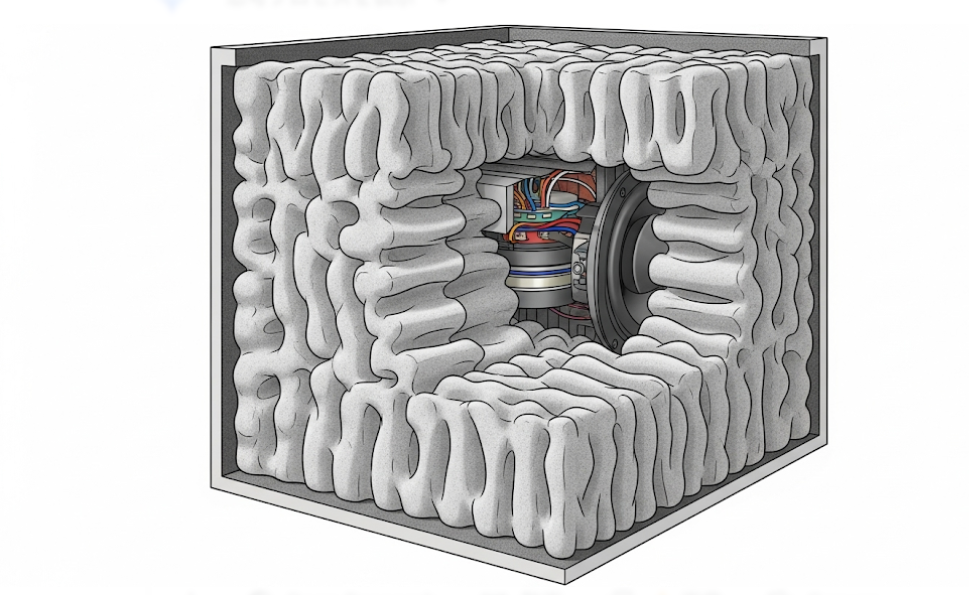

はい、その通りです。吸音材の入れすぎは音を殺す(デッドにする)と表現される状態を引き起こす大きな原因となります。

これは、吸音材が不要な定在波だけでなく、音楽に必要な響きや余韻、空気感といった「おいしい成分」まで無差別に吸収してしまうために起こります。

特にスポンジや綿などの柔らかい素材は、中音域から高音域の繊細な音を吸収しやすい性質を持っています。

また、吸音材を箱の中にぎゅうぎゅうに詰め込みすぎると、内部の空気の「フリクション(摩擦抵抗)」が極端に大きくなります。

スピーカーユニットは、エンクロージャー内部の空気をバネのように利用して振動していますが(特に密閉型)、この抵抗が大きすぎると、ユニット自体の動きが著しく鈍くなってしまいます。

吸音材の「入れすぎ」によるデメリット

吸音材を過剰に充填すると、スピーカーユニットの動きに常にブレーキがかかった状態になります。

その結果、音の立ち上がりが遅く、躍動感や鮮度のない、平板でつまらない音になりがちです。音が整理されすぎて、音楽を聴く楽しさが失われてしまうことも少なくありません。

吸音材の使用は、常に「最小限で最大の効果を」が基本となります。

音がこもる原因は何ですか?

スピーカーの音が「こもる」と感じる原因は一つではありませんが、主に以下の3つの要因が複雑に絡み合っています。

第一に、エンクロージャー内部での定在波の発生です。

これが最も大きな原因とされます。箱の形状と寸法によって決まった周波数(特に中低音域)が内部で共鳴し、その音だけが過剰に響くことで、全体として音が「ブーミー」に、あるいは「ボンボン」とこもって聞こえます。

第二に、吸音材の不適切な使用です。

前述の通り、吸音材を入れすぎると、本来抜け出てほしい中高音域のクリアな成分だけが強く吸収されてしまいます。

その結果、音のバランスが崩れ、相対的に中低音域ばかりが残り、結果としてこもった音に感じることがあります。

第三に、スピーカーの設置位置(セッティング)の問題です。

これはスピーカー内部ではなく部屋の問題ですが、非常に影響が大きいです。

スピーカーを壁に近づけすぎたり、特に部屋の隅(コーナー)に置いたりすると、壁の反射によって低音域が過剰に増幅されます(ブーストされます)。これも、音がこもる直接的な原因となります。

低音の定在波をどう制御する

スピーカーの音質チューニングにおいて、最も難しく、多くの人が悩むのが低音の制御です。

エネルギーの大きい低音域の定在波に対して、一般的な薄いスポンジやフェルトなどの吸音材は、ほとんど効果がありません。

なぜなら、音は周波数が低い(音が低い)ほど波長が長くなるためです。

日本音響学会誌の解説などにもあるように、吸音材は一般的にその厚みに対して波長が短すぎる音(高音域)には効果がありますが、波長が非常に長い低音域のエネルギーを減衰させるには、吸音材にも相応の厚みと密度が必要になるからです。

低音を効果的に制御(吸音)するには、以下の対策が必要になります。

低音制御のポイント

- 厚みと密度のある吸音材を選ぶ

低音を吸収するには、グラスウールやロックウールのように、厚みがあり、かつ密度の高い(重い)吸音材が必要とされます。オーディオ用として販売されている高密度のポリエステル繊維吸音材なども選択肢になります。 - 適切な位置に設置する(内部)

エンクロージャー内部では、低音の定在波のエネルギーが集中する場所(音圧が最大になる「腹」と呼ばれる場所。例:箱の中央付近や焦点)に吸音材を設置するのが効果的とされています。 - 部屋の環境(ルームチューニング)を見直す

スピーカー内部の対策だけでは限界がある場合も多いです。その場合は、「ベーストラップ」と呼ばれる低音専用のルームチューニング材を部屋の四隅に設置するなど、部屋全体の音響特性を改善する必要があります。

「スピーカーの吸音材はいらない」は誤解?

- スピーカー背面 吸音材 効果とは

- 貼り方 バスレフ型での注意点

- 吸音材はどこに置くべき? 位置が重要

- ダイソーや100均の吸音材は有効か

- 吸音材の代用になる素材は?

- スピーカー 吸音材 いらないかの判断基準

スピーカー背面の吸音材効果とは

「スピーカー背面」という言葉は、文脈によって2つの意味で使われます。一つは「スピーカー機器の背後にある部屋の壁」、もう一つは「スピーカーユニット(部品)の背面がある箱の内部」です。どちらも音質に大きな影響を与えます。

① スピーカー機器の背後の壁(ルームチューニング)

スピーカーから出た音は、前方だけでなく、横や後ろにも回り込んで広がります(特に低音)。

スピーカーのすぐ背後にある壁に音がぶつかって反射した音は、「一次反射音」と呼ばれます。この反射音は、スピーカーから直接耳に届く音よりもわずかに遅れて届くため、音が干渉し合い、音像をぼやけさせたり、定位(どこで鳴っているか)を曖昧にしたりする原因となります。

スピーカーの背後の壁に吸音材や拡散パネルを設置することは、この不要な反射を抑え、クリアな音像定位を得るために非常に効果的です。

② スピーカーユニットの背面(内部チューニング)

これは、エンクロージャー内部のチューニングを指します。

スピーカーユニットが振動すると、音波は前方と同時に、位相が逆の音波が後方(箱の内部)にも放射されます。

この内部に放射された音が、エンクロージャーの背面の壁(バッフル面の対面)に強くぶつかり、それがそのまま跳ね返って再び振動板を裏側から押してしまいます。

これが振動板の正確な運動を妨げるため、吸音材をユニットの真裏に貼ることは、この悪影響を防ぐための最も基本的かつ効果的な対策の一つです。

貼り方 バスレフ型での注意点

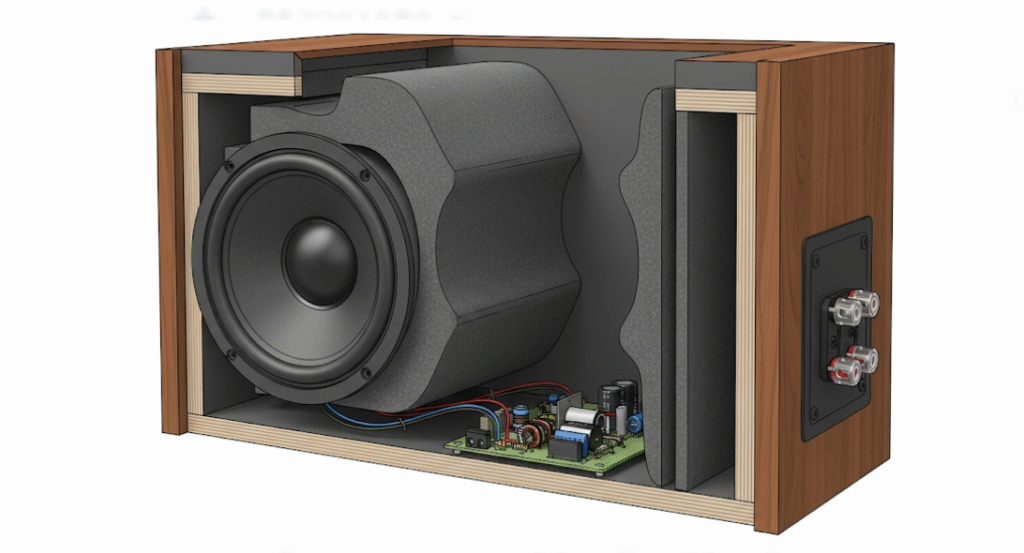

バスレフ型(バスレフポートと呼ばれる穴が開いているタイプ)のスピーカーは、吸音材の扱いに特に注意が必要です。密閉型と同じ感覚で吸音材を詰め込むと、設計通りの性能が発揮できなくなります。

バスレフ型は、瓶の口を吹くと「ボー」と音が鳴る「ヘルムホルツ共鳴」の原理を応用しています。

エンクロージャー内部の空気のバネと、ポート(ダクト)内の空気の重さが特定の周波数で共鳴し、ユニットの動きだけでは不足しがちな低音域を増強する仕組みです。

そのため、吸音材をむやみに詰め込むと、この繊細な共鳴のバランスが崩れてしまいます。

バスレフ型での最大の注意点

吸音材を入れすぎたり、特にポート(穴)の周辺や空気の通り道を吸音材で塞いだりしてしまうと、ポート内の空気がスムーズに動けなくなり、設計通りの共鳴(ヘルムホルツ共鳴)が妨げられます。

これにより、バスレフ型の最大の特徴である豊かな低音が出なくなる、あるいは共鳴周波数がずれてしまい、不自然な低音バランスになる可能性があります。

バスレフ型の場合、吸音材は内部の定在波を抑える最小限の量にとどめるのが一般的です。

例えば、ユニットの背面と、定在波が発生しやすい平行する側面・天面・底面のうちの数面(例:3面程度)に薄く貼る、といった使い方が推奨されます。

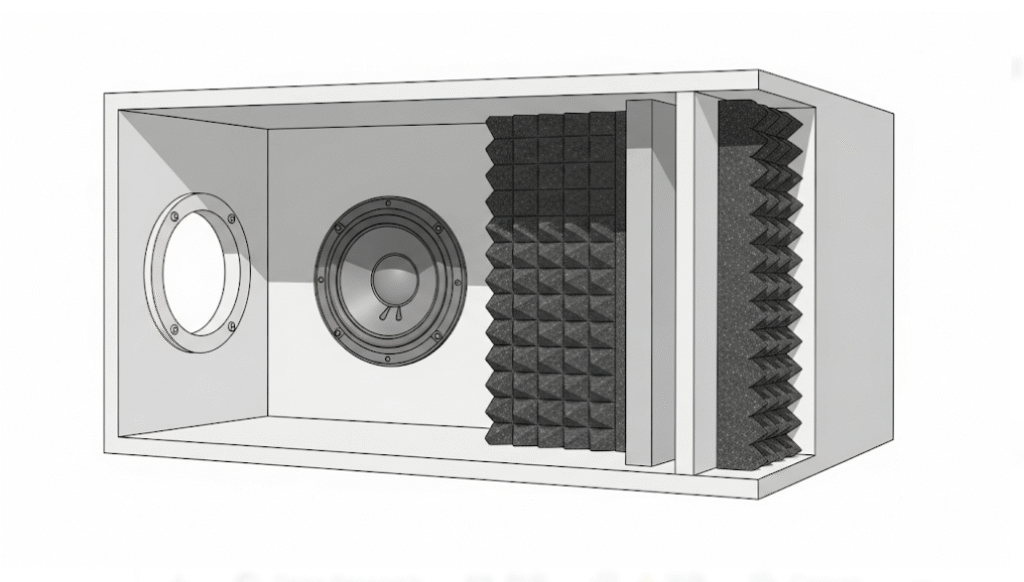

吸音材はどこに置くべき? 位置が重要

前述の通り、吸音材は闇雲に量を増やすよりも、適切な「位置」に「適量」を設置することが音質改善の鍵となります。多すぎれば音を殺し、少なすぎれば定在波を抑えられません。

エンクロージャー内部

- 基本の位置:スピーカーユニットの真裏(エンクロージャーの背壁)。まずはここに対策するのが基本です。ユニット背面から放射された音が直接反射するのを防ぎます。

- 定在波対策:平行する2つの面(例:左右の側面、または天面と底面)で定在波は発生しやすいため、どちらか一方の面に貼ります。両面に貼ってしまうと、その周波数帯域を吸音しすぎる場合があるため、片面で様子を見るのがセオリーです。

- 高度な対策:低音の定在波は、音圧が最大になる「腹」(通常は箱の中央付近)でエネルギーが最大になります。そこを狙って、箱の中央(焦点)に吸音材を固めて吊り下げるように設置する方法も、低音制御に効果的とされています。

部屋(ルームチューニング)

- 一次反射点:スピーカーと自分のリスニングポジションの中間にある左右の壁や天井。ここに吸音材や拡散材を置くと、音の定位が劇的に改善します。

- スピーカー背後の壁:音像を明確にするために有効です。

- 部屋の四隅:低音が最もこもりやすい場所です。低音対策の「ベーストラップ」を置くのに最適な位置となります。

【豆知識】一次反射点の簡単な見つけ方

リスニングポジションに座り、家族などに協力してもらって、左右の壁に手鏡を当てて水平に移動させます。鏡の中に、スピーカーのユニット(特にツイーター)が見えた位置が、あなたの耳に届く「一次反射点」です。

ダイソーや100均の吸音材は有効か

ダイソーをはじめとする100円ショップで販売されているフェルト、スポンジ、メラミンスポンジ(落ち落ちVキングなど)、あるいは園芸用の綿などは、スピーカーの吸音材として利用できるのでしょうか。

結論として、「限定的ながら効果は期待できる」と言えます。これらをオーディオ専用品と同一に語ることはできませんが、使い方次第では十分なコストパフォーマンスを発揮します。

メリット

最大のメリットは、圧倒的に安価で手軽に試せる点です。高価なオーディオ専用吸音材をいきなり購入する前に、「吸音材を入れると音がどう変わるか」「どの程度の量や位置が効果的か」を探るための実験用として非常に役立ちます。

デメリット

オーディオ専用品(高密度グラスウールや特殊加工されたウレタンなど)と比較すると、素材の密度が低く不均一なため、吸音性能、特に重要な低音域の吸音効果は低いと言わざるを得ません。中高音域のキンキンした響きを少し和らげる程度の、比較的マイルドな効果が中心となります。

自作スピーカーの初期調整や、軽い音質チューニングの「お試し」として使うには有効です。まずは100均の素材で音の変化の傾向を掴み、さらに本格的な対策が必要だと感じたら専用品へステップアップするのが賢明な方法と言えるでしょう。

吸音材の代用になる素材は?

オーディオ専用の吸音材以外にも、様々な素材がその代用として試みられています。素材によって音の傾向(吸音特性)が大きく異なるため、代表的な例を表にまとめます。これらは自作スピーカー愛好家の間で試行錯誤されてきた歴史があります。

| 代用素材の例 | 主な特徴と効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| フェルト(手芸用) | 中高音域の吸音に効果的です。100均でも入手可能で手軽に試せます。比較的クセが少ないとされます。 | 低音の吸音効果は低いです。厚みがないため、貼りすぎると中高音域ばかり吸って音がこもることがあります。 |

| ウレタンスポンジ | 一般的な吸音材(PA用など)にも使われる素材で、中音域の吸音が得意です。食器用スポンジなども含まれます。 | 紫外線や湿気でボロボロになる「加水分解」を起こしやすく、数年で触ると崩れる状態になるため経年劣化に注意が必要です。 |

| 羽毛(ダウン) | 極めて軽量で繊維が細かく、空気のフリクション(抵抗)が少ないとされます。音の鮮度を殺さずに不要な響きだけを取る、という意見があります。 | 高価になりがちです。吸音性能(減衰率)自体は高くないため、効果を得るにはある程度の充填量が必要になる場合があります。 |

| スチールウール(金属たわし) | 金属繊維であり、その質量と複雑な構造から高い吸音性能が期待されるとして、一部で実験的に使われることがあります。 | 重大なリスクがあります。導電性(電気が通る)のため、繊維が飛散してスピーカー端子やアンプ内部でショート(短絡)すると、機器の故障や火災の原因になります。 |

著者の視点(重要)

表の中でも、特にスチールウールの使用は絶対におすすめできません。吸音効果を試す以前に、オーディオ機器を破壊するリスクが極めて高いです。スチールウールが電池に触れて発火する事故など、その導電性に関する注意喚起を行っています。スピーカー内部のような電気回路の近くで使うのは絶対に避けてください。

スピーカーの吸音材はいらないかの判断基準

- 「スピーカー 吸音材 いらない」という言葉は多くの場合、入れすぎによる音質劣化を警告する意味合いが強い

- 吸音材の最大の役割はエンクロージャー内部の定在波(不要な共鳴)を抑えることである

- 吸音材は音のエネルギーを繊維との摩擦によって熱エネルギーに変換して減衰させる

- 吸音材の入れすぎは音の鮮度やエネルギー感を奪い「音が死ぬ」と呼ばれる状態の原因になる

- 音がこもる主な原因は定在波の発生、吸音材の不適切な使用、またはスピーカーの設置位置の問題である

- 一般的な薄い吸音材やスポンジはエネルギーの大きい低音の制御にはほとんど効果がない

- 低音を制御するには厚みと密度の高い吸音材(グラスウールや高密度ポリエステル)が必要である

- スピーカー背面の壁に吸音材を貼る(ルームチューニング)と音の定位(音像)が改善する

- スピーカーユニットの背面に吸音材を貼る(内部チューニング)のは最も基本的な対策である

- バスレフ型スピーカーは吸音材の入れすぎに最も注意が必要なタイプである

- バスレフ型のポート(穴)周辺に吸音材を貼ると設計通りの低音が出なくなる可能性が高い

- 吸音材は量よりも「どこに置くべきか」という戦略的な位置が重要である

- ダイソーなどの100均素材(フェルト等)は安価だが効果は限定的(主に中高音域)と認識する

- 吸音材の代用としてウレタンや羽毛などが使われることもあるが特性は異なる

- スチールウールの代用はショートや火災のリスクがあり非常に危険なため絶対に行わない

- 最終的に吸音材が必要か不要かは、スピーカーの設計思想と、聴く人が目指す音によって決まる

コメント